映画『侍タイムスリッパー』の相関図と簡単なあらすじを整理しつつ、侍がなぜタイムスリップしたのかを“志”の観点から考察します。

高坂と山形、ふたりの侍が現代に導かれた理由とは──?

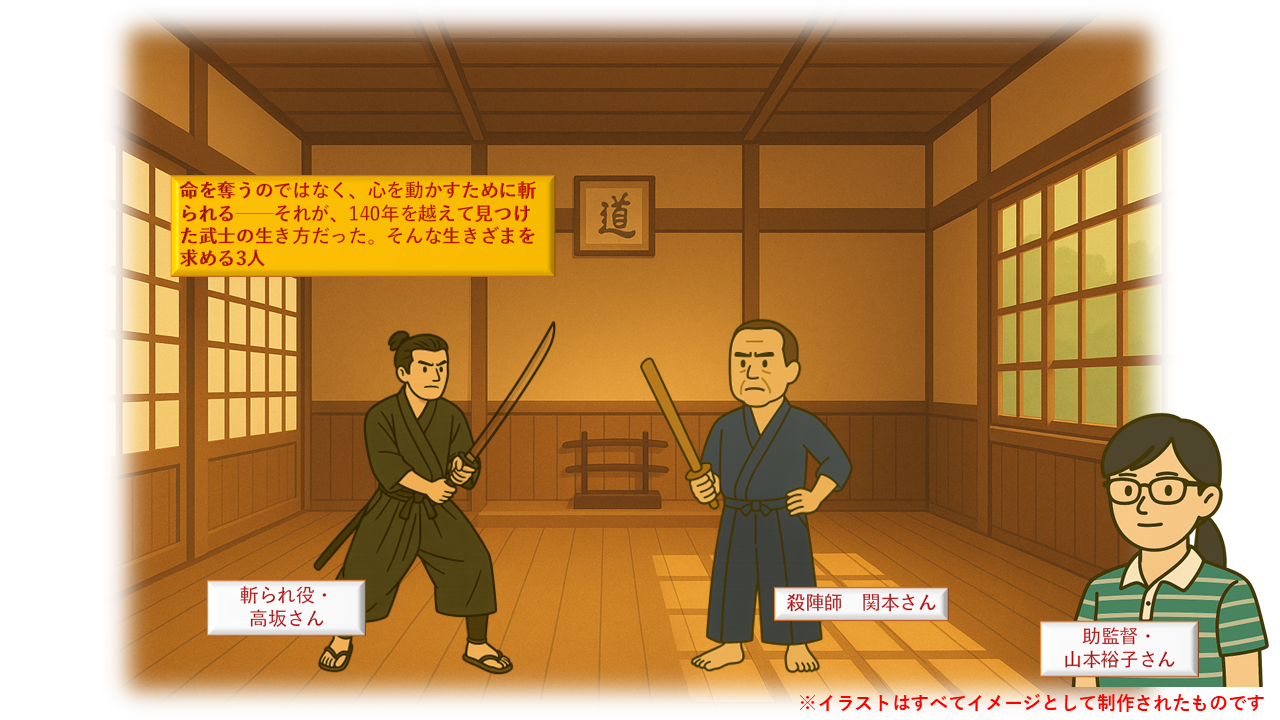

相関図①|あの雷鳴が教えてくれた──侍の志と、時代を越えた問い

時は幕末。会津藩士・高坂新左衛門は、藩の命を背負って京へと向かう。狙うは長州藩士・山形彦九郎──敵対する思想を持つ相手。

討つか、討たれるか、それが武士の道。たとえその胸に、国を想う熱が宿っていたとしても、その思いを通すには誰かを斬らねばならないこともある──そんな時代だったのかもしれない。

でもね、きっと高坂の奥底には、自分たちの生き様がこの国の未来にどうつながっていくのか、そんなことを本気で考えていた“志”があったんじゃないかと思うの。すべての侍がそうだったとは言わない。

でも、あの瞬間、空が鳴り、雷が地を裂いた──まるで「そのやり方しかないと思い込むな」と言われたかのように。

高坂は刀を握ったまま、気づけば現代の京都に放り出されていたの。目の前に広がるのは、侍のいない日本。ビルが立ち並び、車が走り、人々は平和に暮らしていた。

しかもそこは、皮肉にも時代劇の撮影所。まるで「お前の時代はもう芝居になってる」と言われているかのような場所。頭を打って倒れた高坂は、助監督・山本優子に拾われ、病院へ運ばれる。

彼のことを“役に入りすぎて記憶を失った俳優”だと勘違いした人々は、戸惑いながらも受け入れ始める。でも高坂にとっては、すべてが異常だった。

病室の窓から見える現代の街、140年という時間の断絶、それを知らせるたった一枚のイベントポスター。彼は混乱し、逃げるように街をさまよい、かつて山形と剣を交えた西経寺へとたどり着く。

そして、ついに刀を握って自らの腹を斬ろうとするの。「この時代に自分の居場所はない」と。でも、その時、また雷が鳴った。空に向かって怒りをぶつけ、ずぶ濡れのまま倒れ込んだ高坂を、静かに拾い上げたのが西経寺の住職夫妻。

おにぎりを差し出し、ショートケーキを手渡す彼らの優しさが、高坂の心を打つのよ。それを口にした高坂は泣くの。「この国は…こんなにも豊かになったのか」と。ああ、これだ。この景色を、あの時代に夢見ていた侍は、どれだけいたんだろう。

ただ斬ることが志じゃない、本当の願いは人々の安寧であり、子らの未来だったんじゃないの?高坂の涙は、きっとそのことを初めて感じた証だったのかも。

その後、寺が撮影地として使われたことで、優子と再会。現代では“斬られ役”という仕事があると知り、記憶喪失の役者という誤解のまま、彼は再び社会に紛れ込んでいく。

でもね──訳もわからぬまま流されるように始まったその生活こそが、彼にとって本当の「志を生きる」時間になるなんて、この時はまだ誰も知らなかったのよ。

あの雷はきっと、ただの自然現象なんかじゃなかった。侍の魂に、本当に見るべき“未来の答え”を見せるための、神様のはからいだったんじゃないかと思えてならないの。

相関図②|“刀で何を守るか”──現代で見つけた、もう一つの生き方

高坂新左衛門が辿り着いた現代──そこに広がっていたのは、知らない街、知らない人々、知らない道具。でも唯一、彼にとって“懐かしい匂い”を放っていたものがあった。

それが、時代劇。寺で再会した山本優子に連れられ、偶然にも時代劇の撮影現場に顔を出すことになった高坂は、出演者の代役として急きょ抜擢される。

しかも演じるのは、新選組の隊士。かつての敵を、今の自分が演じる──その構図に、高坂は奇妙な因果を感じたに違いない。でもね、そこで斬られた瞬間、彼の中で何かがはっきりと動いたの。

「この時代でも、刀を使って人の心を打てる場所がある」と。人を斬るためじゃない、物語を生きるために剣を振るう。その道があることに、彼は心の奥底で救われたのかもしれない。

そして高坂は、自らの意思でその道を選ぶ。斬られ役のプロ集団「剣心会」への入門を直訴するのよ。けれど現代は、そんなに甘くない。関本という妥協を許さない殺陣師の存在、そして優子からも伝え聞く──今の時代劇は下火で、斬られ役なんて食えやしない。

そんな声にも、高坂は揺らがなかった。「俺はこの時代で、斬られて生きる」と言い切った。命を奪うのではなく、自分を投げ出して観客に物語を届ける。

それが、今の自分にできる唯一の“武士の仕事”だと信じたの。試験の場をもらい、竹光を握って、初めて“斬られる”という動きに戸惑う高坂。

でもそこでも逃げださなかった。関本の指導、何より自分自身との格闘を経て、彼は次第に“演じること”を身につけていく。やがて、セリフのある役を任され、髷も切ってざんばら頭に──あの瞬間、高坂はただの侍じゃなく、“今を生きる男”になったっていうのかしら。

かつては命を斬ることでしか志を果たせなかった。でも今は、斬られること(斬る以外のこと)で人の心を動かせる。それが、140年という時間を超えて、彼に託された“もう一つの生き方”だったんじゃないかしら。

もしあの雷が、神様の仕業だとしたら──これはただの偶然なんかじゃない。斬ることに意味があるのではなく、「何を守りたくて刀を抜くのか?」をもう一度見つめ直せ、そう言われた気がするのよね。

相関③|過去と向き合うために──二人の侍に与えられた“時間差”の意味

現代の京都で、“斬られ役”として新たな人生を歩み始めた高坂新左衛門。だが彼の運命は、まだ終わっちゃいなかったのよ。撮影所を揺るがすニュース──かつて時代劇からの引退を宣言した伝説の俳優・風見恭一郎が、ついに復帰。その新作映画の準主役に、高坂が抜擢される。

まさか、まさかの抜擢。でももっと驚くのはこのあとよ。風見は語るの。「私は……山形彦九郎だ」と。そう、あのとき高坂が討とうとした仇──長州藩士の山形が、すでに30年前、1970年代にこの時代へ導かれていた。

神様、どこまでドラマチックな筋書きを書くつもりだったの?でもきっと、この時間差にはちゃんと意味があったとおもうの。山形は、誰よりも早くこの時代にやってきた。

そして“時代劇の黄金期”の中に身を沈め、自らも斬られ役から這い上がり、スターとしての地位を築いていた。でもその裏側で、彼はずっと斬った過去から目を逸らし続けてきたの。

人を斬った記憶、自分が武士として背負った“志”が、本当に正しかったのかどうか──それを考えることを避けて生きてきた。

でも、神様は次に進むための道を与えてくれたのかしら。30年遅れて現れたのが、“つい昨日まで”侍だった男、高坂。

泥と血と忠義をまとった“かつての自分”が、突然目の前に現れたその瞬間、山形はもう逃げられなかった。今ここで、自分が生きてきた意味と、かつての罪を見つめ直す時が来たのよ。

高坂もまた、山形の姿を見て気づく。自分が戦ってきたのは何だったのか。志を貫くために斬った命は、本当にその価値があったのか。その問いが、二人を突き動かしていく。

だから彼らは選んだのね。ただの芝居ではない、真剣による本物の立ち会いを。それは過去を乗り越えるための儀式でもあり、志を赦すための祈りでもあったのかもしれない。

「この時代に、本物の侍の立ち会いを刻む」──その言葉に、かつて命をかけて戦ったふたりの覚悟が重なった瞬間だったのよ。山形には、30年という“沈黙の時間”が必要だった。

高坂には、戦の直後という“熱のまま”の心が必要だった。そして、同じ場所で出会ったとき、ようやくふたりは“選び直す”ことができたの。

過去は変えられないというけれど、過去に意味を与えることはできる。誰かを斬って志を貫こうとした者が、斬られること(斬る以外のこと)で誰かの心に志を残す──そんな未来の形があると、神様が教えてくれたのかもしれない。

この再会は、ただの因縁なんかじゃない。これは神様からの“やり直し”の時間。背を向けてきたものに、きちんと向き合うために用意された、魂のタイムスリップだったに違いないと思うの。

相関図④|志はここで終わらない──“いま”を生きる侍の背中

カメラが回る。スポットが当たる。映画『最後の武士』のクライマックス──高坂新左衛門と風見恭一郎、いや、かつての会津藩士と長州藩士が、再び刀を交える瞬間が訪れる。

ただの演技じゃない。これは命と志の清算、そして未来への継承よ。打ち合わせも殺陣の台本も関係ない。高坂が「仕合を願いたい」と言った瞬間、そこにいた誰もが悟ったの。「これ、本物だ」って。

演技のふりをした真剣勝負。その緊張に、撮影所は静まり返る。でも監督は止めなかった。「回せ」。この一騎打ちに、誰もが目を逸らすことはできなかった。

刃と刃がぶつかり、魂と魂がぶつかる。会津と長州──あの時代では決して交わらなかった二人が、今ここで全てを晒して向き合った。

そして迎えた最終の一太刀。高坂は振り下ろした刃を、止めた。斬れるはずだった。でも、斬れなかった。なぜ?それは、もう知っていたからよ。人を斬って志を伝える時代は終わった、そう体の奥からわかっていたの。

あの一太刀を振るわなかったことこそが、彼の“答え”だったのよ。

その場に膝をついて、泣き崩れた高坂。「情けない男だ」と思ったかもしれない。でも違うの。もう斬らないと決めた侍こそが、志の本質を掴んだ者なのよ。そして風見──かつての山形彦九郎もまた、その選択を受け止めた。

「それでいい」と。ずっと直視できなかった過去と、ここで真正面から向き合った彼もまた、ようやく“赦された”のよ。観客は何も知らない。でもスクリーンには、ふたりの侍の“本物の戦い”が刻まれていた。剣の音じゃない、心の響きがそこに焼き付いていたのよ。

映画は完成し、絶賛された。住職夫妻もスクリーンに映る高坂の姿を見て、誇らしそうに微笑む。「あのままずっと寺にいてくれたらいいのに」──そう言いたくなるほど、彼はもう“現代の人”になっていたのよ。

撮影後、優子が高坂に泣きながら平手打ちしたの。「もうこんなこと、二度としないで」。怒ってた?違う。あれは神様の声を、彼女が代わりに伝えた瞬間だったのよ。「もう充分。あなたはもう、過去と向き合った。だからもう、そこに戻らなくていい。これからは“未来だけ”を見て生きていいんだよ」って。

あの一発は、そういう“通過儀礼”だったの。神様から「おつかれさま」と言われたような平手打ち。高坂はその意味を受け止めたように思うわ。

言いたいことはあった。でも、優子はすぐにいつもの顔に戻り、次の撮影へ向かっていく。高坂は、その背中を見送りながら何も言わず、ふっと笑って現場に戻るの。「今日がその日ではない」──そう口にしながら。

そして今も、撮影所には斬られ役としての高坂がいる。かつては命を賭して斬った男が、今は物語の中で斬られながら、人の心に“志”を届けている。刀の使い道が変わったのよ。でも、志はそのまま生きている。

そして──物語の終わりに次の風が吹く。無人のオープンセットに現れた一人の男。会津藩士・村田左之助。

あの日、共に戦場を駆けたあの男が、今また新たな時代を目撃するために現れたのよ。

あの雷鳴で始まったこの物語。志を貫くために過去を超え、“今を生きる意味”にたどり着いた者たち。神様は、ただ言いたかっただけなのかもしれないのよね。

「もう、戦わなくていい。それでもなお、あなたの志は消えない」と──。

まとめ|志は“いま”に受け継がれる

『侍タイムスリッパー』は、時代劇のかたちを借りた“志の物語”。高坂新左衛門と山形彦九郎、かつて刃を交えようとした二人が、それぞれの時間差で現代に導かれたのは、ただの偶然なんかじゃなかった。

神様がふたりに与えたのは、“過去と向き合うための時間”だったのよ。斬って志を貫こうとした時代から、斬られて志を伝える時代へ。二人はその違いに気づき、そして“赦されて”いった。

そして高坂は今も、斬られ役として誰かの物語の中で“生きる”。志とは、過去を変える力じゃない。過去を抱えたまま、いまを選び取る力なのよ。

もう刀を振るう必要はない。戦わなくていい。それでも、侍は生きている──そう思わせてくれる作品だったわ。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント