今回は『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』の複雑な人間関係と策略を、相関図でまるっと整理してみました! プルトニウムの取引から、裏切り者の正体、レーンをめぐる争奪戦まで──まさに“誰が敵で誰が味方かわからない”という、このシリーズらしさ全開の一作。その全貌を一気に解説していきます。

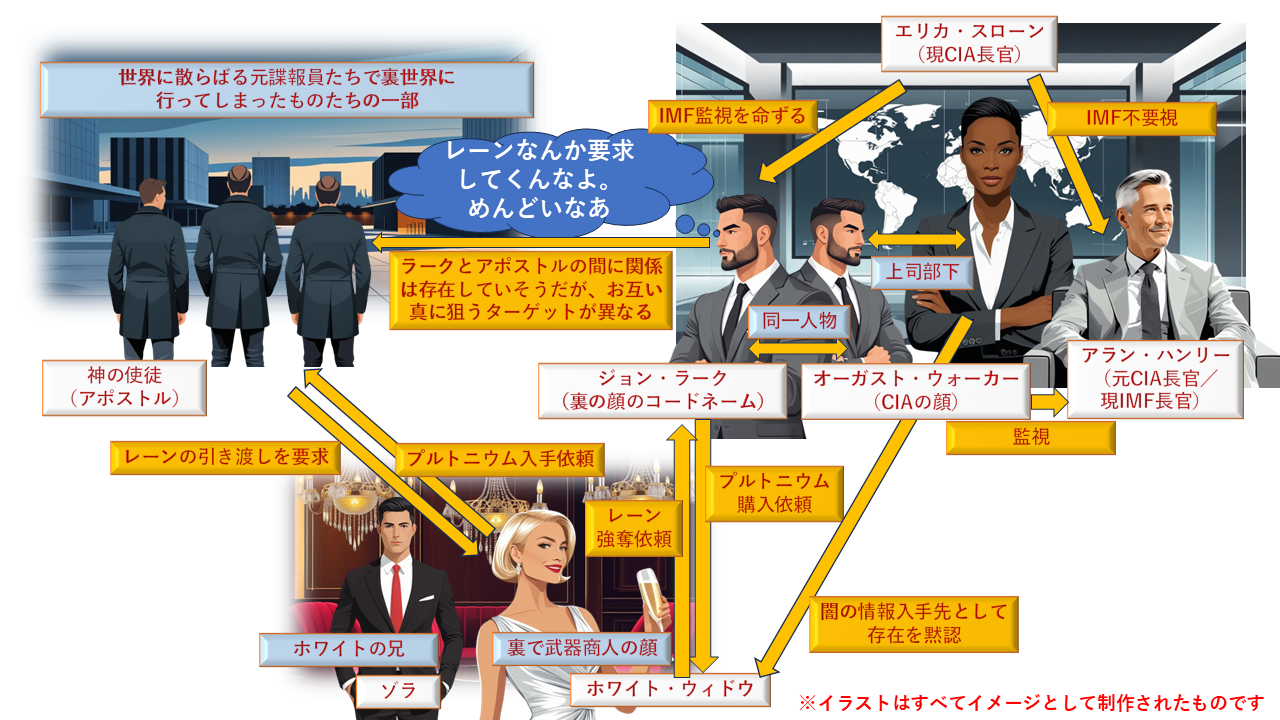

相関図①|取引失敗!プルトニウムはどこへ?

すべては、あのしょっぱなの取引から始まるんだよね。

夜、廃倉庫みたいな場所、重たい空気の中で、イーサン・ハント(IMFの敏腕エージェント。数々のミッションを生き延びてきた伝説の男)と、ベンジー・ダン(元技術班のオタク系分析官。今では現場にもバンバン出る頼れる現場要員)が、武器の売人──つまりマフィアとの間で、ある物騒なブツの取引をしてる。

その頃、ルーサー・スティッケル(IMFのハッカー担当。イーサンの長年の相棒で、現場でも冷静にサポートを続ける頼れる兄貴)は外の車にいて、現金を抱えてスタンバイ。

そう、今回の“商品”は──プルトニウム3個。もういきなり最終兵器。普通のスパイ映画なら後半で出てくるようなブツを、開幕10分で持ち出してくるのが『フォールアウト』のイカれたところ。

でも、このシーンがただの“武器取引”にとどまらないのは、ここで起きる一つの選択。銃撃戦が始まって、マフィアとは別の勢力が乱入してくる。そう、神の使徒。こいつらがまた、唐突に現れて、空気も読まずに大暴れ。

で、イーサンたちは状況が飲み込めないまま、銃弾飛び交う中で“ある選択”を迫られる。それが、「プルトニウムを守るか、仲間を守るか」っていう究極の二択。ルーサーが人質に取られてしまって、イーサンはプルトニウムを置いてルーサーを助けに走る。

そしてその間に──神の使徒はプルトニウムを持って逃げる。はい、詰みました。

でもここで言いたい。この「仲間を選んだ」っていうのが、イーサン・ハントって人間のすべてなのよ。作戦が失敗しても、任務が崩れても、彼は“人間を優先する”っていう選択をずっとやってきてる。

ハントってのは、いつだって「一人を見捨てない男」。で、この失敗を受けて、すぐさまIMFはプルトニウム回収作戦に乗り出すことになるわけだけど──どこにあるかわからない。盗んだのが誰かもわからない。マフィアも狙ってなかった。じゃあ誰が?どうやって?どこへ?ってなると、ここから物語は一気に“追跡型スパイミステリー”に転じていくのよ。手がかりになるのが、失踪していた核兵器専門家デルブルック博士。なぜか彼が、すでに“犯行声明”を書いていて、しかもそれがめちゃくちゃ思想的な内容。「大いなる苦しみなくして平和はない」──あのやたら禍々しいフレーズが、物語の底にじわじわと沈んでいる。

そして博士は、ジョン・ラークという名の男と通信を取っていた痕跡がある。そう、ここでついに出てくるのが“ラーク”という名。そして、そのラークと取引予定になっていたのが、闇商人ホワイト・ウィドウ。しかも今夜0時、パリの慈善パーティのVIPルームで接触予定。

しかもしかも、もしラークが来なければ、プルトニウムは“別の買い手”に流れるという危険なタイムリミット付き。もうね、こんなん追い詰められすぎ。

で、ここで登場するのがCIAのエリカ・スローン。彼女が現れて、はっきり言い放つ。「これはCIAの管轄よ」と。で、連れてきたのがウォーカー。そう、あの裏切り者がここでしれっと初登場。

でもこの時点では、誰も彼が“ジョン・ラーク本人”だなんて気づいてない。この瞬間から、CIAとIMF、イーサンとウォーカー、表と裏、正義と欺瞞、あらゆるものが交錯し始める。

でも根本はここなのよ。このすべての“狂い”は、イーサンがルーサーを助けたことから始まってる。つまり、「正しいことを選んだら、世界がどんどん破綻していった」っていう、もうね、ママとしては泣きたくなるくらいツラい始まり。

でもそれがイーサン・ハントって男の生き様なんだよね。命令じゃなくて、信念で動くスパイ。これが、この映画全体を貫く“唯一の芯”だったと思うのよ。

映画タイトル『フォールアウト』に込められた意味については、こちらの関連記事をどうぞ!

相関図②|神の使徒とは?レーンとの関係と、思想の交差点

プルトニウムが奪われた。それも、ただの爆破目的じゃない。明確に、誰かの手に渡り、誰かの目的のために利用されようとしていた。じゃあその「誰か」って一体誰だったのかって話なんだけど、ここで名前が浮かび上がってくるのが“神の使徒(アポストルス)”っていう謎のテロネットワーク。

もともと前作『ローグ・ネイション』でソロモン・レーンが率いていた“シンジケート”の残党が、レーンの逮捕後に地下に潜り、各地でテロ活動を続けていた──という設定なんだとおもう。

今回の映画ではその“神の使徒”自体がほとんど喋らない。思想も声明も出さない。ただ奪い取ったプルトニウムを持っている。そしてレーンを欲している。

ただそれだけ。ここがめちゃくちゃ不気味で、でも同時に“合理的”でもあるのよ。彼らにとって大事なのは、信仰や主張じゃなくて、“レーンを奪還すること”そのもの。

つまり、神の使徒っていうのは、どこか宗教的な香りを漂わせながらも、やってることは完全に実務的。じゃあ何のためにレーンが必要だったのかって?そこがね、明示されないぶん、逆に怖いのよ。

彼の戦略か?思想か?象徴か?それともただのカリスマか?少なくとも、今の神の使徒たちは、レーンの指令を受けて動いてるわけじゃない。

レーンは逮捕され、移送され、口を一言もきかずに黙っている。なのに、それでも彼を“取り戻さなきゃいけない”という空気がある。もうそれって、“信仰”のようなにおいすらするわね。本人の意思とか関係ない。ただ「レーンがそこにいる」ことが意味になってる。

でね、そんな中で一人だけ、めっちゃくちゃ思想を語ってる男がいる。それが──ジョン・ラーク。そう、後に正体が判明するオーガスト・ウォーカーよ。彼がデルブルック博士と連絡を取り、3個の核爆弾の設計を依頼し、世界を“浄化”しようとしていた。

「大いなる苦しみなくして平和はない」っていうあの声明文の文言──あれが彼自身の思想なのか、博士の言葉なのか、それは明示されてなかったと思う。

でも、ママとしてはこう思うのよ。たぶんふたりは最初から“共鳴していた”の。デルブルック博士は、国際的にも知られた過激思想の持ち主で、核による均衡や人類の再構築に夢を見てた節がある。

で、そんな彼に近づいてきたのがウォーカー。使用者と設計者。行動と理念。この二人が“目的地を共有した時点で”計画は動き始めた。博士が捕まったときに「やらされた」のではなく、むしろ「やりたくてやった」可能性がある。

ウォーカーが用意した資金と手段が、博士の理論と欲望を爆発させた──そう考える方が自然かな。つまりね、ここで起きていたのは、「レーンの思想の継承」じゃなくて、「ウォーカーとデルブルックによる思想の融合」。

でもそのための鍵を握っていたのが──レーンだったのよ。なぜなら、プルトニウムを持っていた神の使徒は、「レーンを渡せば譲ってやる」っていう交換条件を提示していた。つまり、ラークがプルトニウムを手に入れるには、レーンを引き渡すしかなかった。

そしてその取引を仲介していたのが、あのホワイト・ウィドウってわけ。今回、レーンってあまり語らないんだけど、全員が彼のことで動いてるの。誰もが「レーンをどうするか」で判断を下していて、彼は完全に“無言の主軸”として物語の中心にいる。

その無言の存在感が、テロ組織を動かし、ウォーカーの計画を支え、イーサンたちの選択を揺るがす。そう考えるとね、この映画、レーンが言葉で命令したことなんて一つもないのに、実質的には“最も人を動かした存在”なのよ。

神の使徒にとっては救い主、ラークにとっては取引の駒、ウィドウにとっては商材、イーサンにとっては守るべき鍵、イルサにとっては殺すべき標的。そして観客にとっては、“不気味な重し”──それが、ソロモン・レーンの役割だったの。

相関③|なぜラークはホワイト・ウィドウを介してプルトニウムを手に入れようとしたのか?

この映画で疑問に挙げられるひとつ、それが「なぜジョン・ラークは、神の使徒から直接プルトニウムを受け取るんじゃなくて、あえてホワイト・ウィドウという危なっかしい仲介者を通そうとしたのか」という点。でも実は、その背景にはもっと根深くて複雑な理由が潜んでいたように思うんです。

まず大前提として、プルトニウムはすでにアポストル(神の使徒)の手に渡っていました。でも彼らの総意として欲していたのは、プルトニウムではなくソロモン・レーン。対して、ジョン・ラーク──すなわちウォーカーが欲しかったのはまさにそのプルトニウムだった。

つまり、プルトニウムとレーン、両方を手に入れるには一度どちらかを“誰かに持たせておく”必要があった。なぜかというと、両方を同時に確保するのは現実的に不可能だったから。神の使徒がレーンを望み、ウォーカーがプルトニウムを欲するなかで、交換取引を成立させるには、一方が他方を“交渉材料”として持っている状態を作らなければならなかった。つまり、交渉の土台を作るためには、誰かが片方を保持し、その見返りとしてもう片方を要求する構図を意図的に作る必要があったということ。ここでキーになるのが「一度プルトニウムを手放す」という戦略。プルトニウムを誰かが保持している状態を作り、レーンとの交換を成り立たせる。そしてその全体の絵図を描いたのがウォーカーだったんじゃないかと思うの。

実は、神の使徒(アポストル)も、レーンの身柄を誰から奪えばいいのか分からないというジレンマがあった。というのも、レーンはこの2年間で複数の国の情報機関にたらい回しにされ、どこが現在の管理者か特定することすら困難な状況だったから。交渉先が定まらないという意味で、彼らにとってもレーン確保は至難の業だったはず。

そこで登場するのが、ホワイト・ウィドウ。慈善家の顔を持ちながら、裏では闇市場の交渉人として暗躍する彼女は、表の世界にも裏の世界にもパイプを持つ数少ない存在。彼女を通じて「レーンを引き渡す代わりにプルトニウムを渡す」という筋書きをつくれば、CIAにもIMFにも不自然に見えない取引が成立する。

イーサンたちがその取引に介入してくるのもウォーカーの計算どおりにちがいないわね。彼にとっては、IMFが動くことで“プルトニウムの仲介役”としてホワイト・ウィドウを動かしやすくなり、さらにイーサンたちをレーン引き渡しのルートに引き込むこともできる。

結果、レーンは合法的な移送ルートに乗り、その情報を利用してホワイトウィドウの一味やジョンラークになりすましのイーサンが襲撃、そしてプルトニウムはウォーカーの手に──という流れをつくる。CIAもIMFも、全員が動いているようで、実はウォーカーが描いた絵の上で踊らされていた。

つまりこの一連の取引は、ラークが「プルトニウムとレーンを同時に支配下に置く」ための複層的な策略だった。しかもその筋書きの中で、ホワイト・ウィドウは“表裏両方に顔が利く都合の良い通訳”として選ばれた、まさに理想的なピースだったというわけ。

そしてこの構図が成り立ってしまうあたり、やっぱりウォーカー=ジョン・ラークはただのテロリストなんかじゃない。信念も戦略もあって、しかも冷酷な現実主義者。目的のためには何を手放し、誰を使い、どこで仕掛けるか──すべてを計算し尽くした男だった、ということなんじゃないかな。

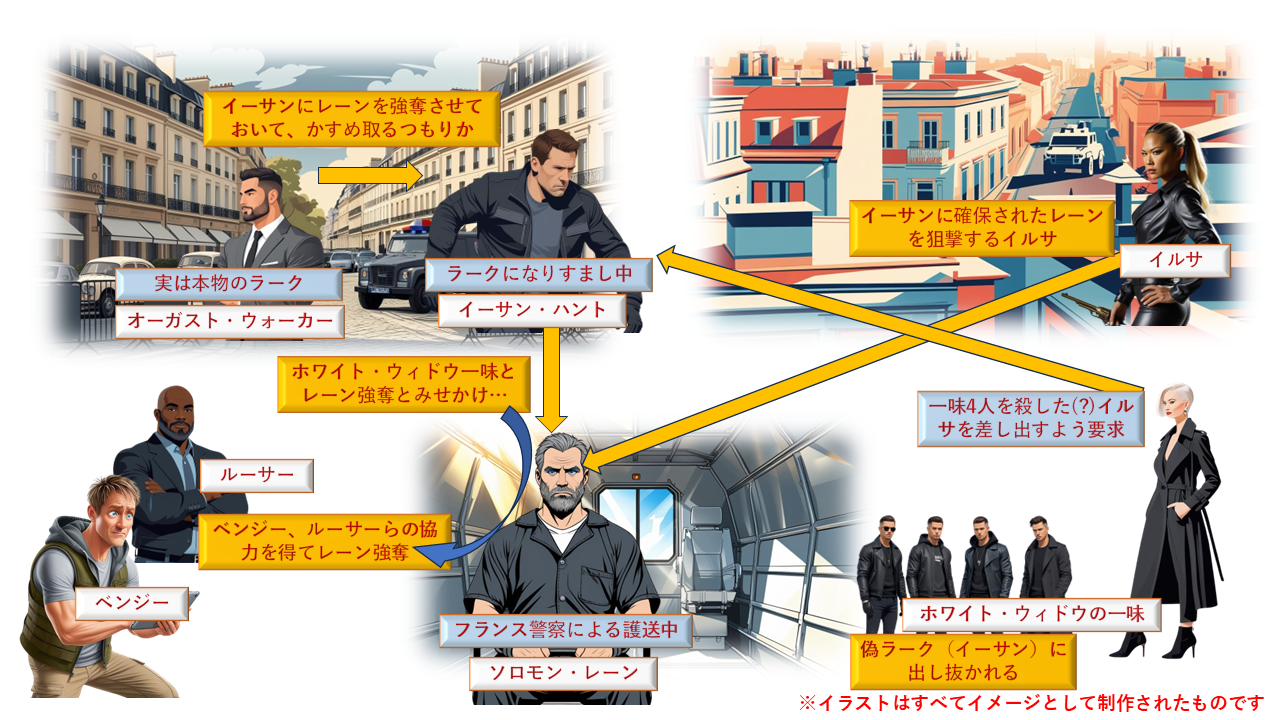

相関④|誰が敵で、誰が味方か──チームの絆とレーンをめぐる裏切りの正体

いよいよ話はレーン奪還作戦へと突入。イーサンはレーンを移送中の輸送車を襲撃する作戦に“協力する”という建前で動くことになってるけど、もちろん実際にはそんなことしたくない。だってそれ、まんま闇の商人たちの手先じゃん。

でもそこで割り切らずに、ギリギリのところで「じゃあ自分でレーンを確保するしかない」と考えるのがイーサンのすごいところ。で、そのために必要になるのが──仲間たち。

まず、ルーサーとベンジー。彼らは相変わらず文句も言わずにサポートにまわって、ルーサーは爆弾解除やハッキング、ベンジーはレーンの変装要員として“命がけ”で突入していく。このふたりの献身的すぎる支えがなければ、イーサンは何もできないってことを、今作はもうこれでもかってくらい描いてくる。

そしてもう一人、忘れちゃいけないのがイルサ。彼女はMI6の命令で“レーンを殺さなきゃいけない”という立場に置かれてるわけだけど、それでもイーサンたちと共に行動するうちに揺れ始めたのかな。

たぶん彼女にとって、正しいとか間違ってるとかじゃなくて、“どこに心を置くか”っていう問題になっていったんだと思うの。レーンを殺すべき任務、でもイーサンはレーンを利用しつつ、ちゃんと生かして拘束しようとしている。

その中で、彼のやり方を見て、彼の仲間たちを見て、彼女自身が「こっちのやり方を信じてみたい」って、そう思い始めたように感じるのよね。

そしてレーン。こいつがまた、ずーっと黙って座ってるだけなのに、存在感がやばい。何にも喋らないのに、空気を全部支配してるってどういうこと?ってレベル。

みんなが「この男をどうするか」で右往左往してるのに、本人はしれっと無表情で沈黙してるのが不気味すぎて最高。で、ここでいよいよ本性が出てくるのがウォーカー。

そう、彼こそがジョン・ラークだった。爆弾を使って世界を浄化する“新秩序主義者”。この作戦すべてが、彼による“レーン奪還とプルトニウム入手のための段取り”で、IMFもCIAも、ウィドウさえも彼の計画の一部だったって感じがするわね。

しかも、ベンジーの変装を見破った直後、ウォーカーが神の使徒に支援を要請し、実際に銃撃戦が始まる──ここで明らかになるのは、ウォーカーと神の使徒が確実に連携していたという事実。すでに表裏の境界線などとうに消えていたというわけ。

その後、ウォーカーが口にするのよ。「イーサンをはめることが、レーンとの約束だった」と。ただこの発言、ママ的にもかなりクエスチョン。劇中でも詳しい説明は一切なく、どういう経緯でそんな“約束”が交わされたのか、見ていても全く見当がつかない。

タイムラインを振り返っても、レーンとウォーカーが接触できる描写はみあたらず、ふたりが実際に会話を交わすシーンも存在しない。むしろ、ウォーカーのこの発言自体がミスリードを誘うハッタリだったのかしらとか思ったりする。

でも、どこか不気味に残るのは、実際には何もしていないのに、レーンは沈黙のまま全員を動かしていた。つまり、“言葉を発さない指導者”として、物語全体の空気を支配していたというわけ。

そしてレーンは奪われ、爆弾は設置され、全てがウォーカーの計画通りに動き始めてしまう──と思ったその瞬間、立ち上がるのがこのIMF。

ベンジーがロープで絞められながらもレーンを押さえ込んで、ルーサーが冷静に解除コードを追って、イーサンがヘリで死ぬかと思うレベルの決死飛行を見せて、イルサはレーンを…最終的に“信じていた者たち”の力で全てが逆転するの。

組織じゃない、指令でもない、国でもない──最後に世界を救ったのは、個人と個人の信頼だった。相手を信じ抜いたから、最後まで一緒に立っていられた。

敵とか味方とか、そんな分かりやすいラベルじゃなくて、最終的にそこにあったのは、「自分が信じたいものに、全力で向かう」という一人ひとりの意思。

その結果が、世界を救った。この映画の真の主役は、爆弾でも、テロでも、スパイでもなくて、「裏切りを超えて信じる力」だったってことかしら。

まとめ|ミッションの影で動いていたのは、“信じる力”だった。

誰かの命を優先することが、世界を危機にさらすことになる──それでも、自分が信じるやり方を貫くイーサン・ハントの姿に、どれだけの人が動かされていったのか。

裏切りと取引の応酬の中で、最後に残ったのは「信頼」と「仲間」だった。フォールアウトはスパイ映画であると同時に、信じる力を描いた物語。今回の相関図で、その奥にあるドラマが、少しでも伝わっていたら嬉しいです!

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント