昭和三十一年、哭倉村で起きた“ある出会い”が、すべての始まりだった──。 鬼太郎誕生の裏に隠されたのは、血と呪いにまみれた製薬一族と幽霊族の壮絶な物語。 「ゲゲゲの謎」、その核心に迫る相関図と共に、狂気と祈りが交差する時代を読み解いていきます。

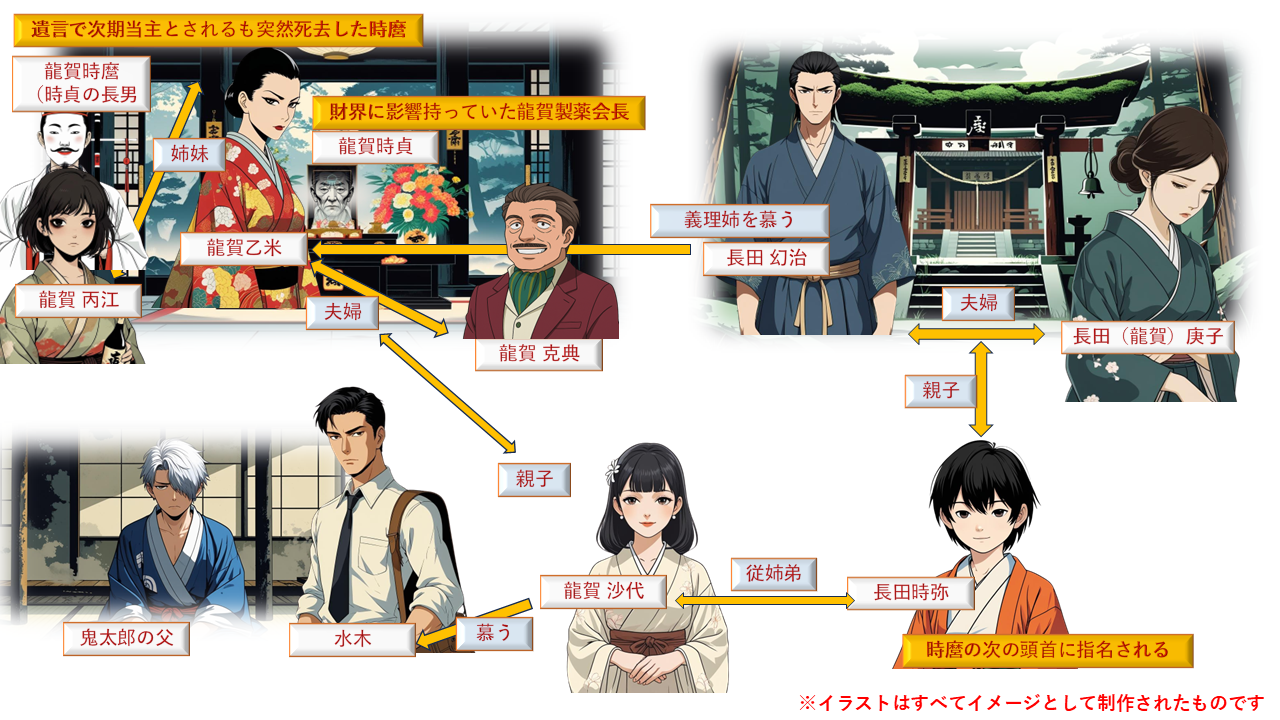

相関図①|哭倉村に集う者たち──水木とゲゲ郎の出会い

時は昭和三十一年、戦後の混乱がまだ色濃く残る日本。帝国血液銀行に勤めるサラリーマンの水木(みずき/本作品のもう一人の主人公)は、政財界を牛耳る名家・龍賀家が経営する龍賀製薬の担当者として、山奥にある哭倉村へと向かう。

名目は龍賀家当主・龍賀時貞(りゅうが ときさだ/龍賀家の当主で、日本の政財界を動かしていた人物)の死去に伴う弔問だが、その本音は違う。水木には出世のためという明確な狙いがあった。

実は龍賀製薬は、ある極秘の血液製剤「M」を開発しており、水木は会社の密命でその実態を探る任務を帯びていたの。その哭倉村では、時貞の死をきっかけに、一族が屋敷へと集まっていた。

製薬会社の社長である婿養子の龍賀克典(りゅうが かつのり/龍賀乙米の夫)、その妻であり時貞の長女の龍賀乙米(りゅうが おとめ/龍賀製薬の実権を握る強硬派)、時貞の次男で心を失った画家の龍賀孝三(りゅうが こうぞう/禁域に入り心を失った)、次女で酒浸りの龍賀丙江(りゅうが ひのえ/かつて駆け落ちして村に連れ戻された女性)、三女で気弱な長田庚子(おさだ としこ/龍賀家の三女で幻治の妻)とその夫で村長の長田幻治(おさだ げんじ/哭倉村の村長で乙米に心酔する人物)、そして彼らの子どもたち。

屋敷には、東京に憧れる乙米の娘の龍賀沙代(りゅうが さよ/乙米の娘で気丈なお嬢様)や、病弱で人懐こい庚子の息子長田時弥(おさだ ときや/時貞の孫で後継候補)の姿もある。

そんな閉鎖的で因習に満ちた村に、東京から来たサラリーマンの水木が踏み込んでいく。すでにこの時点で不穏な空気が渦巻いていたの。邸宅で開かれた一族の集まりで発表されたのは、一同にとって驚くべき遺言。時貞が次の当主に指名したのは、屋敷にこもりきりだった長男の龍賀時麿(りゅうが ときまろ/長らく引きこもっていた長男)だった。

だがその美しい装束と平安貴族のような化粧を施した彼が、遺言を受け入れる暇もなく、翌朝には何者かに惨殺されてしまったの。

そこへ現れたのが、一人の謎の男。行方不明の妻を探して村にやってきた彼は、血まみれの現場に偶然現れたことで殺人の容疑をかけられ、幻治の命令でその場で処刑されそうになる。

だが水木が必死に説得し、それを止めさせる。男は名乗らなかったため、水木はその風貌から彼に「ゲゲ郎(げげろう/後の目玉おやじ、鬼太郎の父)」というあだ名をつける。

この出会いが、すべての発端だった。ゲゲ郎はのちに目玉おやじと呼ばれる存在であり、実は幽霊族の末裔。そして、鬼太郎の父。

そして現代。哭倉村跡を訪れたフリー記者の山田(やまだ/廃刊寸前の雑誌記者)が、鬼太郎(きたろう/本作ではまだ語られぬ未来の主人公)とねこ娘(ねこむすめ/鬼太郎の仲間の妖怪)、そして目玉おやじ(めだまおやじ)に遭遇するシーンが描かれる。

山田は廃刊寸前の雑誌のネタ探しのため、村の過去に迫ろうとするが、鬼太郎たちは彼に「引き返せ」と警告を与えたの。

でも彼はその忠告を無視し、物語の闇へと踏み込んでいく。この昭和と現代をつなぐ構造が、映画の骨格になっているわけ。

相関②|水木が見た異形の村──妖怪たちの気配と血液製剤Mの謎

ゲゲ郎という奇妙な男と行動を共にすることになった水木(みずき/帝国血液銀行のサラリーマン)は、次第に哭倉村に潜む“異形”の気配を感じ取るようになっていく。

最初はゲゲ郎の言動に振り回されてばかりだった水木だけど、彼と過ごす中で次第に見えてくるのがこの村の“人間ではないものたち”の存在よ。

ゲゲ郎(げげろう/幽霊族の末裔で鬼太郎の父)は、自らを地球の先住民・幽霊族の末裔だと語る。その時点ではまだ、突拍子もない話だと思われるかもしれない。

でも、村の中で水木が出くわす怪異の数々は、それが“現実”であることを容赦なく突きつけてくるの。村に出没するのは一軒家の妖獣、カシャボ、河童、さがり、猿鬼、黒眚、セコ、松明丸、釣瓶火、ノツゴ、野槌、一声叫び、一つ目坊、百足、山嵐、山鬼、山颪、幽霊赤児──とにかく種類も姿形もまったく異なる妖怪たちが、日常のすき間に滑り込むようにして姿を見せるのよ。

中でも特に異彩を放つのが、湖の小島に漂う「狂骨(きょうこつ/人の怨念から生まれた妖怪)」。

人の怨念から生まれたとされるこの存在は、村の過去と龍賀家(りゅうがけ)の闇を象徴するような不気味さをまとっているわ。

このあたりから水木は、自分の目に“普通ではないもの”が映るようになっていく。ゲゲ郎と一緒にいることで、自身の中にあった何かが呼び起こされたのか、彼にも妖怪たちが見えるようになっていくのよ。

つまり、水木はただのビジネスマンではなく、ある意味“選ばれた存在”として妖怪たちの世界に足を踏み入れてしまったわけ。

そんな中、水木はついに自分がこの村にやってきた本当の目的をゲゲ郎に明かす。彼が追っていたのは、龍賀製薬(りゅうがせいやく)が極秘裏に製造していた血液製剤「M」──それは服用者に圧倒的な生命力を与え、数日間一睡もせず働き続けることすら可能にするという、まるで悪魔のような薬だった。

物語の中では、その効果は、軍事活動にも密かに使われた可能性が示唆されており、日本の勝利や発展の裏にはこの“薬の存在”があったとも言われているのよ。

その異常なまでの効果と引き換えに、使用者の精神や肉体にはどんな代償があったのか──その詳細はまだ明かされないけれど、製薬会社はこの薬を国家や軍、限られた顧客にだけ秘密裏に供給してきたの。

水木は会社の上層部から、「その実態を暴き、社内での立場を確かなものにせよ」と指示されて村に乗り込んでいたってわけ。だけど彼の中には、それだけでは説明できない“違和感”が募っていく。

なぜなら、Mの秘密を探っているうちに、龍賀家で次々と起こる惨殺事件が、ただの偶然とは思えない異常な様相を呈していくから。最初の犠牲者・龍賀時麿(りゅうが ときまろ/時貞の長男)に続き、関係者がひとり、またひとりと謎の死を遂げていく。

その死に方も常軌を逸しており、まるで人間業ではないかのような無惨さを感じさせるの。殺したのは人間か、それとも妖怪か──その判断すらつかないまま、水木とゲゲ郎は村の奥深くにある“禁域”の存在を知ることになる。

そこは、龍賀家の中でも決して立ち入ってはならないとされる場所であり、実際にそこに足を踏み入れた龍賀孝三(りゅうが こうぞう/龍賀家の次男)は心を失い、言葉を発することなく、ただひたすら絵を描き続けるだけの存在になってしまっていたの。

孝三が描いていたのは、村の怪異か、家族の闇か、それとも自分自身が見た地獄か──それは明かされていないけれど、とにかくそこには、目を背けたくなるほどの“何か”があるのよ。

そんな禁域と血液製剤M、そして妖怪の気配。それらすべてが哭倉村の中で微妙に絡み合いながら、ひとつの真実へとつながっていく。

この辺りから見逃せないのは水木とゲゲ郎の関係性の変化。最初は負け犬扱いでみていたゲゲ郎のことを、水木が少しずつ信頼しはじめているのがわかるの。

ゲゲ郎の正体、水木の覚醒、そして村を包む異様な雰囲気──この段階で、それらが一気に交錯し始めるのよ。図解的には、水木とゲゲ郎の絆が強まり、妖怪たちの存在が明確に見え始め、龍賀家の中で乙米、克典、丙江、幻治といった人物の動向が怪しさを増してくる。

この相関が、のちの惨劇の構図につながるわけ。事件の真相はまだ語られないけど、この“兆し”が出揃ったことで、物語は次の段階へと突き進んでいくのよ。

相関③|崩壊する龍賀家──妻の行方と忌まわしき真実

哭倉村に降り積もっていた暗闇が、ここにきて一気に吹き出す。ゲゲ郎が探していた妻の行方、そして水木が追い求めていた血液製剤Mの核心、すべての真相がこの“転”で暴かれていくのよ。

まず結論から言っておくと、あの龍賀家はとことん腐っていたわ。龍賀製薬が開発していたM、その原料はなんと人の血液──それも“とある特異な血”を持つ者のものだったの。

この血を持つ者の存在、それこそが龍賀家が哭倉村に封じ込めてきた最大の秘密であり、そして“鬼太郎の母”が長年にわたり行方不明だった理由そのものだったのよ。

そう、ゲゲ郎の妻こそが、その“血”を求めて龍賀家に幽閉されていたの。幽霊族の末裔である彼女の血液は異常なまでの再生力と生命力を秘めていて、それをもとに作られたMは、まさに常軌を逸した薬として軍部や政財界に提供されていた。

その裏には、ゲゲ郎の妻が血を抜かれ続け、生きたまま搾取されていたという非道な真実があったのよ。

しかも、それを主導していたのは他でもない、龍賀乙米──龍賀時貞の長女であり、現在の龍賀製薬を牛耳る存在。表向きは厳格な家長として振る舞っていたけれど、その裏では、自分たちの家系の存続と権勢を維持するためならどんなことも許されるという思想に染まっていたの。

その乙米の意を受けて動いていたのが、村長・長田幻治。彼もまた乙米に強く心酔しており、ゲゲ郎の妻を地下に封じることに加担していた。

この真実を知った水木は、愕然とする。出世のために情報を探っていた彼だったけど、その実態が人道を完全に踏み外したものだったと知って、自分が何を追っていたのかに恐怖するのよ。

しかし、血に塗れた権力を欲しがった彼らが迎える末路は、“因果応報”という言葉では片づけられない地獄だった。誰もが「当たり前にやっていたこと」として虐げてきたその行為が、すべて跳ね返ってきたというだけのこと。

そして、ここでまた水木が変わるのよ。最初は出世のために這いつくばっていた彼が、この惨状を目の当たりにして、自分が“何を見て何を知ったか”という真実に向き合う覚悟を決めるの。

ゲゲ郎の苦しみ、怒り、悲しみ、そして何よりも「守りたい」という想いを受け取ったからこそ、水木の目が変わる。このタイミングでの水木とゲゲ郎の連携は、まさに物語の中核を担う流れになっていくのよ。

相関④|ゲゲゲの謎と目玉おやじの誕生──昭和の呪いが語り継がれるとき

“正直に言うと、鬼太郎に“片目がない”なんて、今回の映画を観るまでまったく知らなかったのよ。ずっとあれは前髪で隠してるだけだと思ってたし、まさか本当に目がない設定だったなんて、軽く衝撃だったわ。

でもそれよりも驚いたのが、その“目がない”鬼太郎のそばにいる「目玉おやじ」の誕生に込められた真実よね。

ゲゲ郎──鬼太郎の父であり、のちの目玉おやじとなる彼は、哭倉村に渦巻く狂骨の怨念を封じるため、自らを“器”として差し出したの。

幽霊族の末裔としての力を振り絞り、人間たちの負の感情が渦巻くその呪いの塊をすべて受け止める。その結果、彼の肉体は崩れ落ち、唯一魂を宿すことができた“片目”だけが残された。

それまでどこかコミカルな存在だと思ってた目玉おやじが、こんなにも深く、重く、切ない存在だったなんて。

あの目には、家族を守る覚悟と、呪いを引き受けた哀しみ、そして鬼太郎への祈りがすべて詰まっていたのよ。

物語の終盤では、その呪いが鬼太郎へと引き継がれるように描かれていた。左目のない状態で生まれてきた鬼太郎──その描写に明確な因果が説明されるわけではないけれど、“怨念を封じた器の片目”と“目のない子ども”という二つの存在が、目に見えない絆でつながっていることは、誰が見ても感じ取れるはず。

ちなみにここで、ちょっと過去作との違いにも触れておきたいのよ。今回の映画では「鬼太郎は最初から左目がなく、髪で隠していた」という設定になっているんだけど、これは従来とはまったく異なるアプローチなの。それによって、目玉おやじの存在そのものが、鬼太郎にとってただの見守る存在ではなく、「この世に留まってまで残してくれた命のかけら」として、より深い意味を持ってくるようになっていたのよ。

そして現代。記者の山田が哭倉村跡を訪れ、鬼太郎、ねこ娘、そして目玉おやじと出会うシーンが描かれる。そこで語られるのは、鬼太郎の“始まり”の物語。山田に向けて目玉おやじがつぶやく「長い話になるぞ」というひと言が、全体を締めくくるように響いてくるのよ。

ちなみにネット上では、水木というキャラクターについて「鬼太郎の作者・水木しげるさんがモデルになっているのでは?」という見方も見かけたわ。たしかに彼の風貌や、戦争を体験し、何か“見えてしまうもの”と向き合っていく過程は、水木先生の人生と重なる部分があるようにも見える。

ただし、この映画は先生が亡くなった後に制作されたもので、本人を描いたと明言されているわけではないのよね。そういった背景から、「水木というキャラには、作者そのものではなく、先生への敬意や思いが託されている」と解説する記事もあったわ。

この物語には、そういう“目に見えないつながり”がいくつも織り込まれているのかもしれない。父と子の絆、語られなかった怨念の正体、そして語り継ぐ者の存在。目玉ひとつに残された記憶が、時代を超えて語られ、鬼太郎という存在を照らしていく。今回の映画は、あの目を通して「物語がどこから始まったのか」をそっと教えてくれるような一作だったわね。

コメント