魔法界への扉が開かれた瞬間から、すべての出会いと出来事が、ある一つの「真実」に向かって動き出していた──。

今回は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』のストーリーを、【相関図4枚】でまるっと整理!登場人物の関係性や、誤解と真実が交錯する“魔法の構図”を、ママ目線でわかりやすく解説していきます。

初めて見る人も、何度も見返した人も。「あっ、そういうことだったのか!」がきっと見つかるはず。それでは一緒に、“ホグワーツのはじまり”を旅してみましょう!

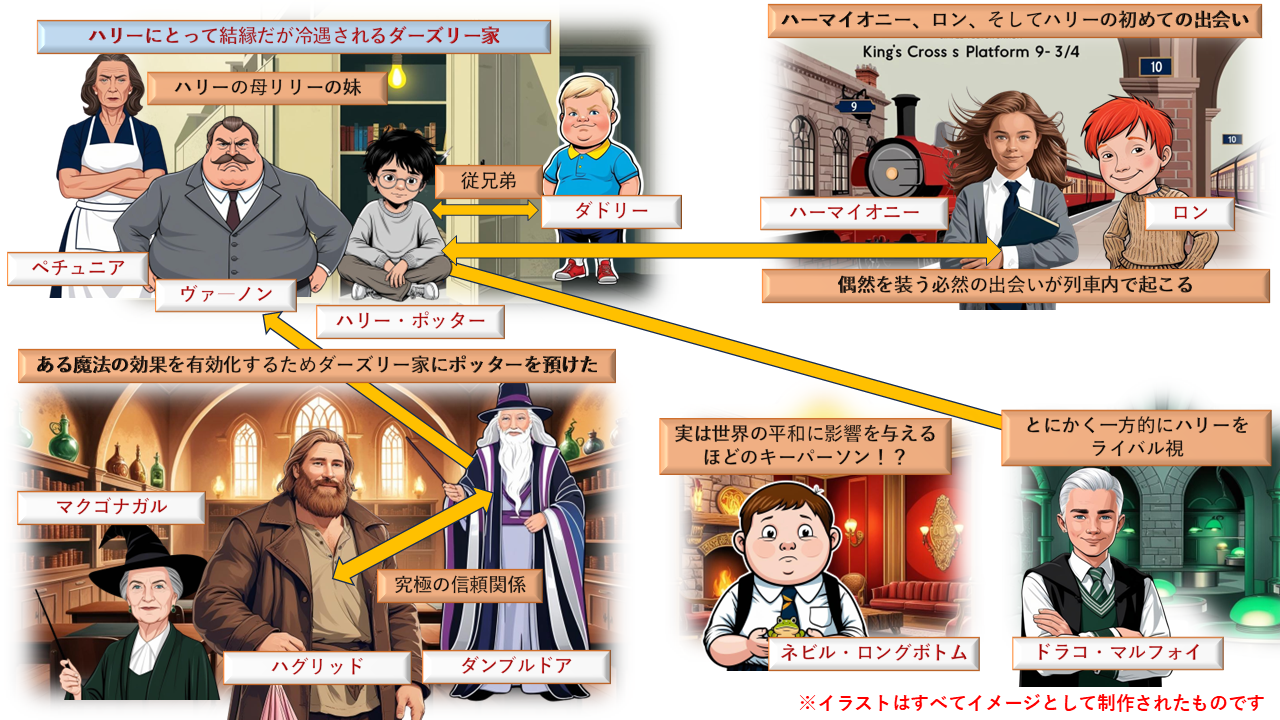

相関図1 ホグワーツへようこそ!魔法界との出会いと新たな友との絆

ハリーが育ったダーズリー家は、母リリーの姉・ペチュニアおばさんとその夫ヴァーノン、息子ダドリーの3人家族。

一見すると、「冷酷で魔法を忌み嫌う家庭」として描かれているんです。

でも、特にママが注目したいのが、ペチュニアおばさんの複雑な心境。彼女は、かつてホグワーツに入学した姉リリー(原作本では妹リリー)を羨ましく思っていた(たぶん)──でもそれを“嫉妬”と認められずに、「魔法なんて忌まわしいもの」と否定することで、自分の無力感を守っていたのかもなあとか思ったりします。

姉を亡くし、憎んでいたはずの“魔法界の子”であるハリーを引き取るという決断も、表面上は「仕方なく」だったかもしれないけれど、どこかに姉とのつながりを断ち切れない感情があったんじゃないかって思うんです。

そして息子ダドリー。最初はハリーをいじめていたけれど、シリーズ終盤で「お前がいなくなると…寂しいかもな」とつぶやく姿から、確かにシリーズ後半で彼も成長しているんですけど、初期の頃にも、表には出てこないハリーに対する思いというのがあったのかもしれませんね。

だからママとしては、ダーズリー家はただの“意地悪な親戚”ではなく、**「恐れと偏見の中で、人としての変化や後悔を抱えながら生きた人々」**として、しっかり相関図の中に刻んでおきたいなって思います。

因みに、ハリーを守る母リリーの魔法、実は、このダーズリー家に身を寄せるということと深く関係したりするんですよ。

話戻って、そんな家で暮らしていたハリー・ポッターは、誕生日も祝ってもらえず、階段下の物置部屋に押し込まれて、日々小さくなって生きていました。でも、11歳の誕生日に1通の手紙が届いたことで、すべてが変わるんです。

送り主は、ホグワーツ魔法魔術学校の教師・ハグリッド。この大男がドアを蹴破って(文字どおり!)、**「君は魔法使いだ」**と告げてくる──この衝撃、何度見ても胸アツ。

でもね、これってただの“ファンタジーの始まり”じゃないと思うんです。

**ハリーがずっと味わってきた、孤独・不当な扱い・無価値感──そういうものから「解き放たれる瞬間」**なんですよね。

ダーズリー家では、「お前なんか何の取り柄もない」と言われ続けてきた。そんな彼に、初めて誰かが言ってくれたんです。「君は、魔法使いだ」って。

つまり、“君には特別な力がある。居場所がある”と、世界がハリーに語りかけてきた。この瞬間って、ただ「魔法学校に入学する」っていう話じゃなかったんですね。

ママはここを観るたびに、「誰にも理解されなかった子どもが、やっと自分の人生をスタートできた」って、

ちょっと胸がぎゅってなっちゃうんです…。

さて、ホグワーツ特急に乗り込むと、運命の出会いが待っていました。車内で出会ったのは、ロン・ウィーズリー(庶民派で7人兄弟の6番目)。チョコカエルを分けてくれたことから、二人の友情がスタートします。

さらに現れたのが、ハーマイオニー・グレンジャー(マグル生まれの超優等生)。彼女のまじめでちょっとお節介な態度が、のちに最高のブレイン力として輝くんですよね〜。

組み分け帽子のシーンでは、「スリザリンに行けば大成するぞ…」とささやかれるハリー。でも彼は拒否します。「グリフィンドールがいい」って自分の意思で決めたんですよね。

ここで出てくるグリフィンドール寮の特性は「勇気・騎士道精神・自己犠牲」、一方で、敵役になるスリザリン寮は「野心・血統・狡猾さ」。そして、ここで重要なキャラがもうひとり──

ドラコ・マルフォイ(スリザリンの純血主義エリート)。ハリーと初対面で「付き合う友達は選んだ方がいいよ。僕が教えてあげよう」と上から目線。このとき「…いえ、結構です」って切るハリー、最高(笑)

さらに教師陣として登場するのが、・マクゴナガル先生(グリフィンドールの寮監/変身術の名手)、スネイプ先生(スリザリンの寮監/ポーション担当/なぜかハリーに冷たい)、ダンブルドア校長(ホグワーツのトップ/やさしさとミステリアスの融合体)。

この3人が今後もずっと、ハリーたちを導いたり、時にミスリードしたりするキーパーソンになります。

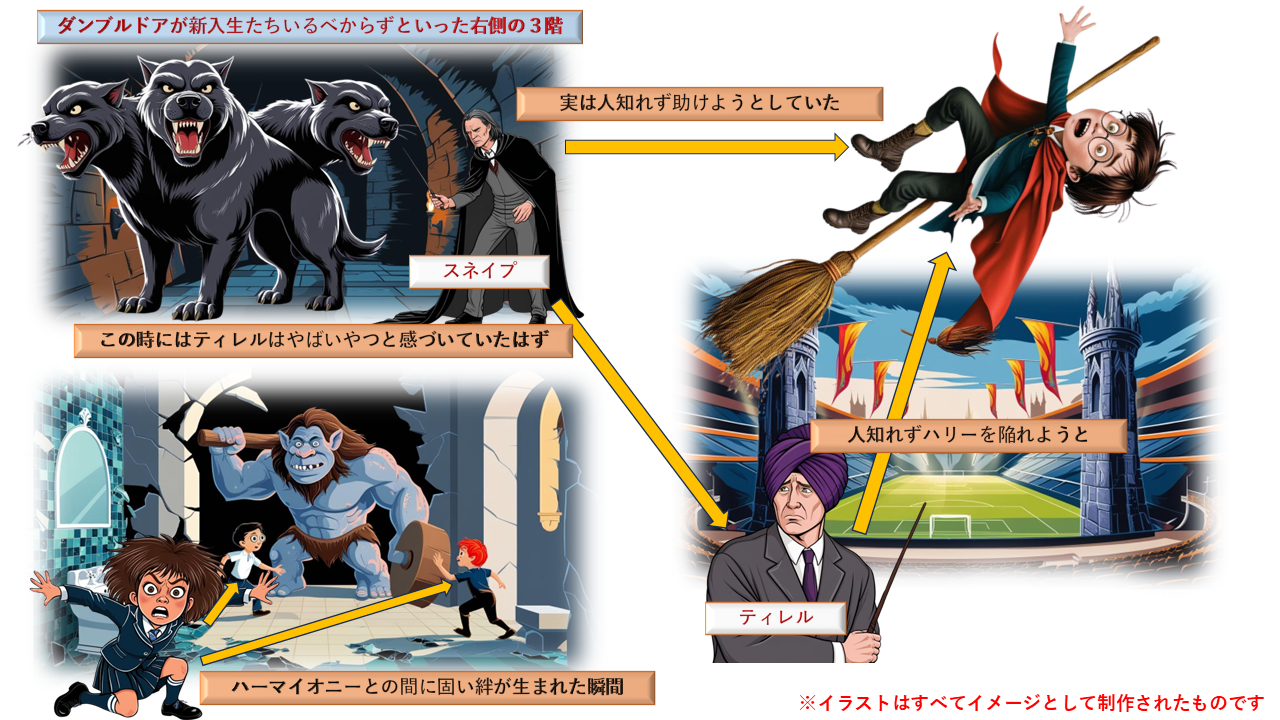

相関図2 忍び寄る陰謀──賢者の石を巡る怪しい気配

実は──この時点で、すでに“あの人”は動いていたんです。いつも汗だくで、どもっていて、存在感の薄いクィレル先生。でも彼こそが、**ヴォルデモートに憑かれた「内なる黒幕」**だった──そう思うと、この図2はぜんぶ「クィレルが仕掛けた伏線」??

まず、ハリーたちが疑っていたのはスネイプ先生(スリザリン寮監)。冷たく不気味な雰囲気、ハリーへの辛辣な態度、黒ずくめのローブ…。ビジュアル的にも完全に“悪役感”MAXで、「これは怪しい」と思わせる要素が揃ってた。

でもその一方で、“あからさまに怪しくない人”がいた──クィレル先生です。やたらとターバン巻いてるけど、その理由を濁すし、やけに汗かいてるし…。今思えば、あれ全部“後頭部のヴォルデモートを隠すため”だったんですよね。

そして次々起きる不可解な出来事──まず三つ頭犬フラッフィーが守る扉に誰かが侵入しようとした事件。

その後、ハロウィンの夜にはトロールが校内に現れるという異常事態も。

このトロール、実はクィレルが学校の注意を引くためにわざと放ったといわれているわね。さらに決定的だったのが、クィディッチの試合中にハリーの箒が暴走する事件。

ハーマイオニーが「スネイプが何か唱えてる!」と焦って火を放つけど、実際に呪文を唱えていたのは、クィレル。

スネイプはカウンター呪文でハリーを守っていたんですよ…って、ここでもスネイプ、冤罪すぎる。

この「図2」はつまり──**“クィレルが暗躍していた裏側を、スネイプが必死に阻止していた”**という裏相関を描くフェーズだったんです。

「クィレルの汗だく設定」は、ヴォルデモートの魔力に体が耐えきれていなかったからとかそんなことかしら。つまり彼自身も操られ、蝕まれながら“石にたどり着こうとしていた哀れな操り人形”だったのかもしれません。

ここで重要なのは、ハリーたちが“疑っていた人物”と“本当の犯人”が完全にすれ違っていたということ。そしてその誤解が、観ている私たちにも巧妙に植えつけられていたっていう、構造の深さなんです。

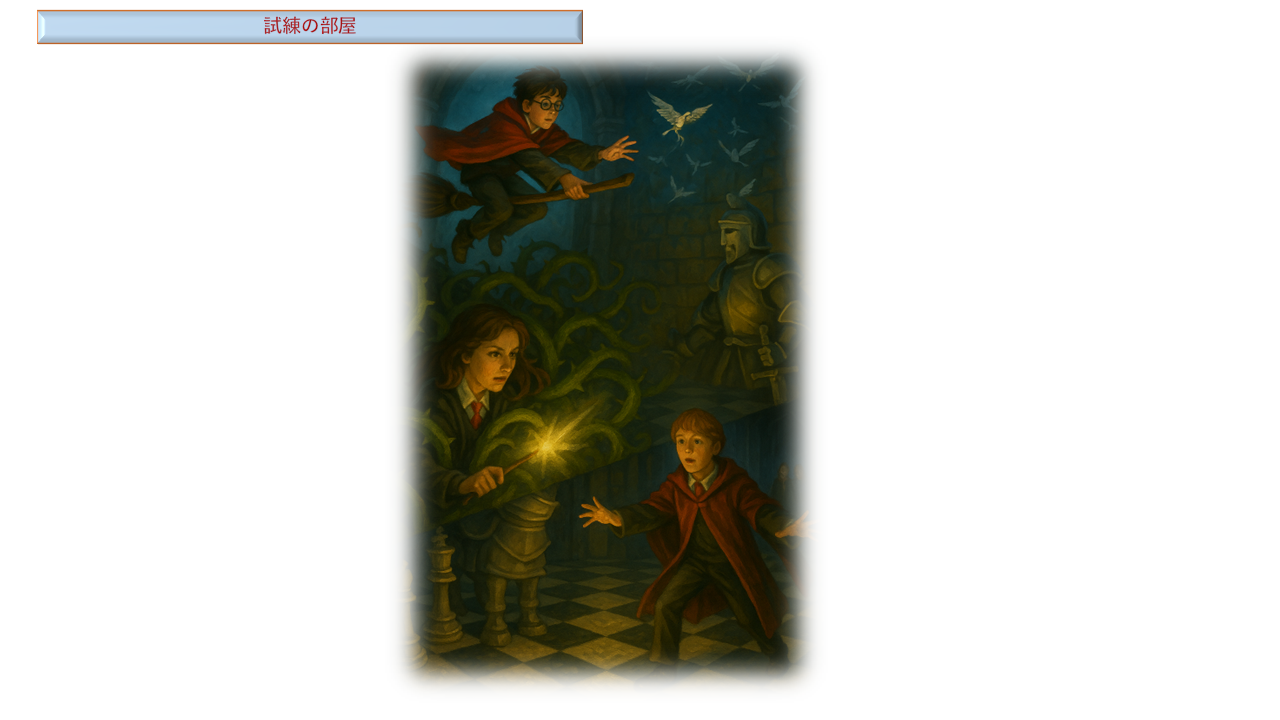

相関図3 石の守りと教師たちの仕掛け──試される知恵と勇気

この図3では、一見「子どもたちが勇気と知恵で試練を突破する物語」に見えますよね。でも実はこれ、教師たちが“クィレル先生を石に近づけさせない”ために仕掛けた結界戦なんです。

そう──ここからは完全に、**「クィレル vs ホグワーツの防衛網」**という相関図になる。まず登場するのが、三つ頭の犬フラッフィー。ハグリッドが飼っている巨大な魔法生物で、音楽を聴くと眠るという性質を持ってる。

その情報を、クィレルはハグリッドから酒場で巧妙に聞き出してた。つまり、“正面突破”の入り口を最初から探ってたんですよ。

次に登場するのは、悪魔の罠(スプラウト先生の仕掛け)。ここで知識を発揮するのがハーマイオニー。

「リラックスして!」と冷静に判断して脱出。

ちなみにこの植物、“逃げようとすると締め付けてくるけど、落ち着けば離してくれる”という…ある意味メンタル勝負。

続いての試練は、空飛ぶ鍵の部屋(フリットウィック先生)。ここはハリーの得意分野・空中キャッチが大活躍。

次の部屋では、**魔法チェス盤(マクゴナガル先生設置)**が待ち構える。ロンがここでリーダーシップを発揮し、「ナイトに乗って前へ!」と命じ、自ら犠牲に。ハーマイオニーの冷静さ、ロンの自己犠牲、そしてハリーの前進──この3人の“役割”が綺麗に分かれる名シーンです。

この図3は、ただの冒険ではなく、教師たちの“本気の防御陣形”と、クィレルへの想定防衛戦だった。そしてその一つひとつの試練を、ハリーたち3人が“団結して正面から受け止めた”という構図。

それは、「ヴォルデモートの再来を防ぎたい大人たち」と、「まだ知らぬ敵に立ち向かう子どもたち」の間に生まれた、バトンタッチでもあったのかもしれません。

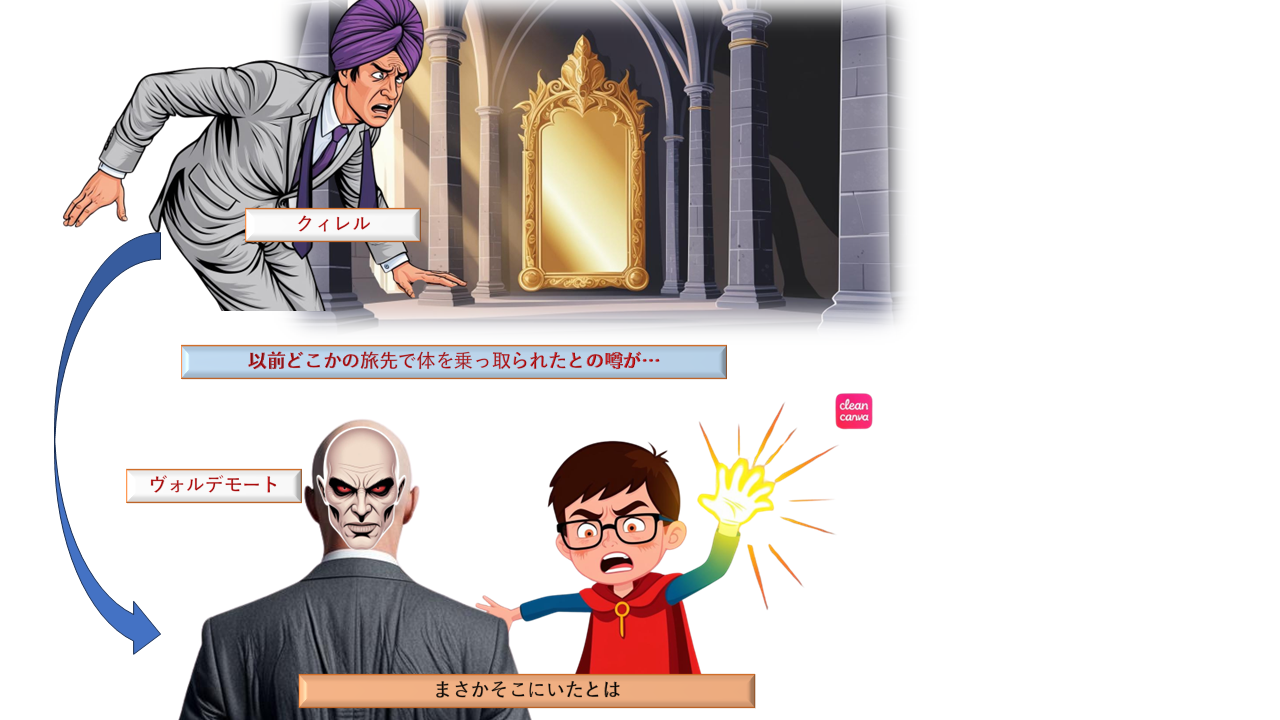

相関図4 明かされる真実─クィレルの正体は?石はなぜハリーのポケットに?

いよいよ最終局面──ここで見えてくるのは、これまで積み重ねられてきた誤解の相関図がひっくり返る瞬間です。

ハリーが最後に対峙するのは、スネイプ……じゃなかった。なんと現れたのは、あの気弱そうなクィレル先生(闇の魔術担当)。どもりがちで、いつも汗だく、なぜかターバンを巻いている…そんな彼こそが、実は──ヴォルデモートの器だったんです。

ここで相関が一気に反転します。

- スネイプ:疑われていたが、実はハリーを守っていた“影の味方”

- クィレル:信頼されていたが、実はヴォルデモートの手先で“真の黒幕”

- ハリー:守られるだけの存在から、“守る側”へと成長

- ダンブルドア:全てを見越して“鏡”を仕掛けていた張本人

この関係性のどんでん返しが、図4の主軸です。

さて、この場面で鍵となるアイテムが──「みぞの鏡」。

この鏡、最初は“最も深く望むもの”を映すだけの魔法アイテムとして登場しました。でも実は、ダンブルドアがそこに追加の魔法を仕込んでいたんですよね。

「賢者の石を“持ちたいと思わずに、ただ見たいと願った者”にだけ、石は現れる」

つまり、利己的な欲望を持つ者には絶対に手に入らない。ハリーは、石を守りたいだけで、使おうとはしていなかった。だからこそ、鏡の中の自分のポケットに、石が“現れた”んです。

そしてもうひとつの奇跡──クィレルがハリーに触れようとした瞬間、身体が焼けるように崩れ始める。

これが、リリーの“愛の魔法”。

ヴォルデモートの呪いを受けたとき、母リリーが自らを犠牲にして息子を守ったことで、ハリーの身体には“愛による防御の魔法”が宿っていた。この魔法は、憎しみに生きる存在には触れることすらできないんです。

クィレルはその愛の魔力に焼かれ、ヴォルデモートの魂は再び姿を消します──が、完全には滅びません。

スネイプは敵に見えて実は味方だった。クィレルは頼りなさそうに見えて、実は最も危険だった。そしてハリーは、ただの少年に見えて──すでにヴォルデモートと戦える心を持っていた。

ちなみに小ネタですが、ニコラス・フラメル(賢者の石の持ち主)は、実在の錬金術師がモデルとか言われていたりしするようです。ママ的には真偽を確認できるまでにはいたっておりません。15世紀にパリに住んでいたとされる人物で、伝説では“不老不死の研究をしていた”とか。でも、こうした**歴史的モチーフをさりげなく入れてくるあたり、作品の奥深さを感じますよね…!

ハリーのポケットに賢者の石が現れた理由やクィレルが灰になってしまう理由をもう少し詳しく知りたい方はこちら

✨まとめ|相関図をひっくり返す魔法。それは「愛」だった

このラストで描かれるのは、登場人物の立ち位置がすべて反転する“関係の再構築”。そしてそれを可能にしたのが、ハリーの中に宿っていた“母の愛”という見えない魔法。

相関図記事なのに、最後に語るのが「愛の力」──でもね、それがハリーポッターなんですよ。すべての物語が、信頼・誤解・選択・犠牲、そして愛で繋がっている。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント