映画『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』で暴走した恐竜たちはどうなった?“ティラノ親子”の最後を、物語の流れと共に相関図つきでわかりやすくご案内!

人間の傲慢が招いた混乱の果てに、残された“たったひとつの責任”とは──簡単あらすじで振り返りながら、相関や結末を振り返ります。

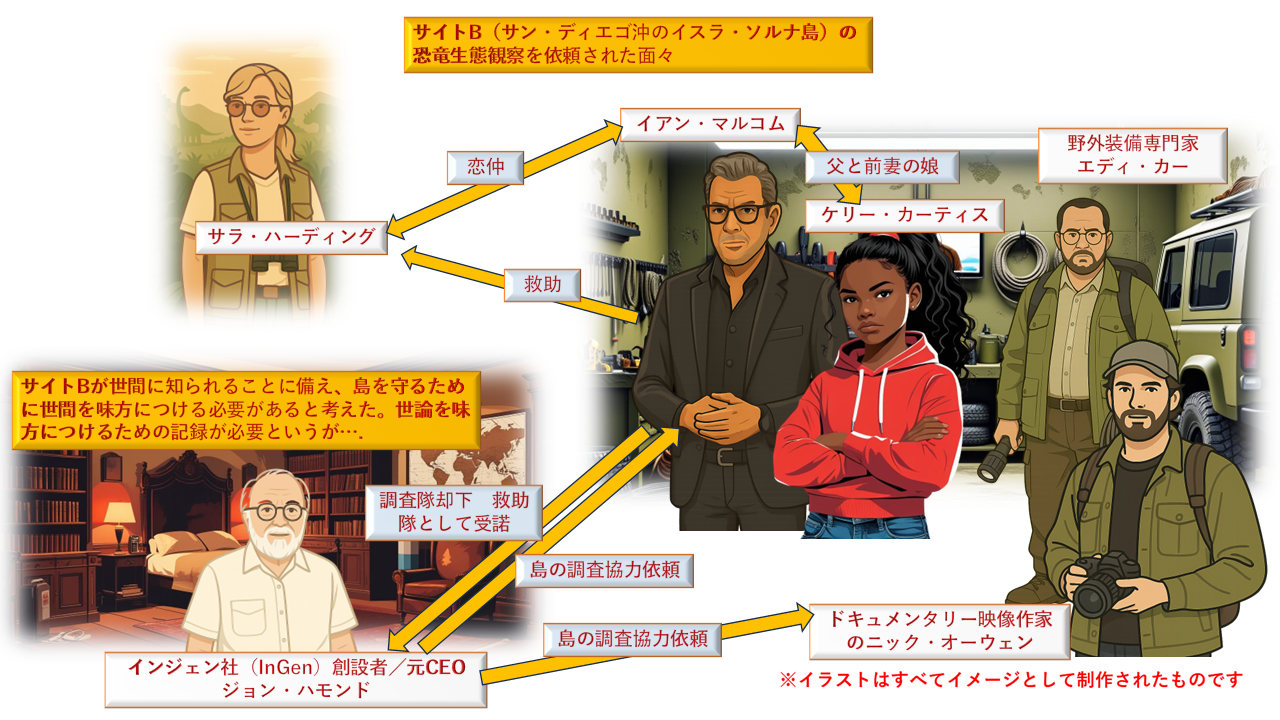

相関図①|“ロスト・ワールド”の始まり──再び恐竜たちの島へ

「ロスト・ワールド」──つまり“失われた世界”。この言葉が象徴するのは、現代社会から隔絶され、時代に取り残されたまま存在し続ける“生態系そのもの”のこと。

今作での舞台は、あの“ジュラシック・パーク”があったイスラ・ヌブラル島とは別の場所、遺伝子実験と恐竜の繁殖のために極秘で使われていた“サイトB”こと「イスラ・ソルナ島」。

ここには、野生状態で恐竜たちが生き残っていたの。驚くべきは、前作で説明された“アミノ酸制御”の仕組みが効いていないこと。

つまり、恐竜たちは遺伝子操作によりリジンというアミノ酸を合成できず、人間の手で与えられなければ2週間で死ぬはずだった。

でも実際には、島の動植物を摂取することで、その栄養バランスを自ら補って生き延びていた。そう、自然は人間の“安全装置”なんて簡単に乗り越えちゃうってことなのよ。

そして、再び物語の中心に登場するのが、かつて“夢の創造主”だったあの男──ジョン・ハモンド。

前作『ジュラシック・パーク』では、テーマパークという幻想に取り憑かれ、孫たちすら危険にさらしてしまったあのハモンドが、今作ではすっかり“ナチュラリスト”の顔になって登場。

病床に伏し、口調も心なしか弱くなった(?)彼だけど、理想はさらに強くなってるの。「恐竜はただ生きてるだけ。人間が干渉すべきじゃない」と。──とはいえ、やってることは前作と変わらず「また人間を島に送り込む」という矛盾。

要は、“手を汚す?身を削る?のは他人で、理想は自分が語る”スタイルって感じがするんだけど…まさに老獪よね。そして彼が声をかけたのが、前作でもおなじみ、“冗談まじりに核心を突く、現実主義の理論家”イアン・マルコム。

前作ではTレックスに追われて瀕死の重傷、にもかかわらず勇敢に他人を助け、最後まで生き延びた。今作ではすっかり“正しかったのに誰にも信じてもらえなかった人”になってて、学会でもメディアでも浮いてる存在。

でも、そんなイアンがふたたび島へ向かうのは、「恐竜を見に行くため」じゃない──“恋人を助けに行くため”なのよ。その恋人とは、行動派の古生物学者サラ・ハーディング。

彼女がすでに現地入りしていたせいで、イアンは「彼女を連れ戻す」ミッションを背負う羽目になるのよね。

相関図②|現地にいたのは“自然保護”派と“恐竜輸送”派──二つのチームが島で激突!

サラ・ハーディング。彼女はハモンドの依頼を受けて先に単独でソルナ島入りしていた、古生物学の専門家。野生動物の観察経験も豊富で、自ら進んで「現場に入る」タイプの現場主義者。

イアンのように皮肉っぽく引き気味に状況を見るタイプとは真逆の性格なのよね。前作でイアンが「生態系は人間にコントロールできない」と繰り返し警告していたのに対し、サラは「観察して、記録して、守る」というスタンス。

この対比が二人の恋人関係に複雑さを加えてるのかもね。言葉の端々に感じるわね。サラの行動力をイアンは尊敬しているけど、同時に「絶対ヤバいことになる」とも感じてる。

でも彼女は「恐竜に触れることなんて一生に一度よ!」って目を輝かせるの。ねえ、そういうテンションで恐竜に近づくの、本当にやめてもらえる?(笑)

そして忘れちゃいけないのが、マルコムの娘ケリー。彼女はイアンと前妻との間にできた子で、今回は勝手に遠征チームに忍び込んでソルナ島まで来ちゃうのよ。「え?今どきのキッズってこんな行動力あるの?」ってくらい大胆な侵入劇。

イアンとしては「娘を連れてくるつもりなんてなかった」し、サラも「こんな危険な場所に子どもが?」って驚く。でもね、このケリーが、後に信じられないくらい役立つのよ──まさかの体操でラプトル撃退って、どんな脚本よ(笑)!

そして、ここから事態がいよいよ“暴走モード”に突入するわけ。というのも、サラたち“観察派”と、もう一つの“捕獲派”チームが、同じ島で鉢合わせしちゃうのよ。

この“捕獲派”ってのがとにかく厄介。彼らはインジェン社の雇われ部隊で、目的は「恐竜を捕まえてアメリカ本土に輸送して展示する」こと。

その中心人物が、ハモンドの甥にあたるピーター・ルドロー。この男、前作で大損害を出したパーク運営の責任を取らされるどころか、インジェン社の経営権を引き継いで逆にトップに立ってるの。

恐竜ビジネスを再起の手段にしようとしてて、「ティラノサウルスを見世物にする」なんて言い出す始末。動物の感情も習性もまったく理解してないまま、赤ちゃんティラノを“お持ち帰り”しちゃうのよ。

結果、親ティラノが当然ブチギレ。ええ、まさに“怪獣の怒りを買った男”ルドローってわけ。ここで印象的なのが、恐竜がただのモンスターじゃなく、“親として怒り狂う存在”として描かれていること。

人間のエゴと自然の摂理が真っ向から衝突するのがこのパートの肝よ。ちなみに捕獲チームの中には、有能ハンターローランド・テンボもいるんだけど、この男、実はめちゃくちゃ良心的。

獲物への敬意もあって、最後には自分の行動を悔いて会社を離れるの。恐竜相手にスナイパーやってた人間が、最終的に一番“自然と向き合ってた”っていうのが皮肉よね。

相関③|恐竜が街に!?──サンディエゴの大パニックと“ロスト・ワールド”の真の意味

何をどう間違えたのか、恐竜が街に降り立った──って言っても、これは偶然でもなければ事故でもない。はっきり言って、人間が欲にまみれて引き起こした“必然の破滅”。

あのルドローたちインジェン社が、なんとティラノサウルスをサンディエゴに持ちこんじゃったの。目的は新たな「ジュラシック・パーク」をここに作ること。もう、なんていうか…あきれ果てるわよね。

だってあのTレックスコンテナに詰めて運んで、子供は誘拐。そりゃ暴れるでしょ。で、起こるのがサンディエゴのど真ん中での大パニック。車は吹っ飛ぶ、人が逃げまどう、民家のプールを覗き込んで吠える──完全にゴジラ案件。

Tレックスはもちろん「ただ暴れてるだけ」って訳ではない。彼は“我が子”を探していたの。必死の彼に、その「我が子」を見つけさせるのもまた命がけ。マルコムとサラは、ここでも体と命を張っていたわね。

そしてついに、親子が再会する瞬間がやってくるの。ここ、ほんっと泣ける。恐竜なのに、目が「我が子を取り戻した」って安堵がうかがえる。

もう、人間の勝手な都合で引き離されて、本能で追いかけてきたこの親。そしてここで、一番因果応報な目に遭うのが、あのルドロー。インジェンの中枢としてすべての企画を牛耳っていた彼が、ついにTレックスの巣の中で“あの赤ちゃん”に噛まれるのよ。

そう、あの赤ちゃん、きちんと仕返しするの。サラたちに手当てを受けていた時の弱々しさが微塵も見えないの。

しかしまあ、この街パニックの最中も、マルコムとサラのコンビは冷静だった。ここであらためて見えてくるのが、サラの真の強さ。現地でも、街でも、彼女は常に「命を守る側」に立って動いていたのね。それが、いつも間一髪のところで奇跡的に切り抜けさせてたのかもしれないわね。

一方のイアン・マルコム──彼は「皮肉屋」なんて言葉じゃ片づけられない。常に社会や科学の傲慢さを笑って見てるけど、その中で「命を弄ぶな」という信念は一貫してる。

だからこそ、あのど真ん中で騒動の渦に飛び込むの。本当の彼は、“笑いながら真実を突くタイプの理論家”なのよ。いつも一歩引いて現実を見ている分、誰よりも正確に危険を察知して、誰よりも冷静に対処できるのかもしれないわね。

そしてその“冷静さ”が、今回も“行動力”と合わさって爆発するのよね。サラとイアン、二人の関係も、最初は“価値観の違うカップル”という感じだったけど、ここにきてやっと“お互いを信じて動けるバディ”に変わっていくのがよくわかったわ。

こういう“感情じゃなくて正しいことを選択しつづけて結ばれていく関係性”って、めちゃくちゃ沁みるじゃない。

そして画面は静まり返って、TVの中のジョン・ハモンドへ──あの老人が最後に語る言葉、それがすべてを締めくくるの。「人間はもう手を引こう。あの島を自然のままに任せよう」。前作では「生命を創った男」、そして今回は「生命を解き放つことを選んだ男」って感じかしら。

うーーーん、でもなんか、ここ頃どこかで、「どの口がいうてんのや?」って思ってしまうのは、私がどこか日寝てるせいかな。

でもまあ、やっと彼も、自分の“夢”と“現実”の距離を知ったのね。かつて“命を商品にした側”だった彼が、今では“命を返す側”に変わったっていうことでいいのかも。

イアンもサラも、そしてケリーも、それぞれの場所でこの世界を見て、知って、何かを心に刻んだようね。

相関④|恐竜の親子はどうなった?──守るべきは人間か、それとも…

最終局面、あらゆる混乱を経て、ようやく人間に残された“たったひとつの責任”が見えてきた──それは「恐竜の親子を島に返すこと」。

もうね、ここまできたら誰が悪いとか、何が正しいとか、そんなのはどうでもいいって感じ。

人間がどれだけ手を尽くしても、結局どうにもならなかったってことが、もうはっきりしたんだから。

だったらせめて、最後に責任を取る形で、生み出してしまった命を“少しでも穏やかに過ごせる場所”へ返すしかなかったのよ。

イアン・マルコムとサラ・ハーディングは、迷いなくその選択を実行に移す。

理想なんて掲げてる暇はなかった。ただ、自分たちが関わってしまった命の混乱を、自分たちの手で少しでも収めようと動いた。

サラが選んだのは、赤ちゃんティラノを“囮”に使って、親を貨物船へと誘導するという命がけの作戦。

冷静に見えて、その裏には恐怖も覚悟もあったはず。それでも彼女はやり遂げた。

そしてイアンも、これまではずっと“皮肉を飛ばして逃げる側”だった男が、このときは自ら危険に飛び込んでいった。サラのために。娘ケリーのために。そして、命そのもののために。

ジョン・ハモンドもまた、ひとつの決断にたどり着いていたようね。

メディアを通じて彼が語ったのは、「恐竜たちを島に返すべきだ。人間はもう手を引こう」と。

かつて“命のテーマパーク”に夢をかけた男が、自らその夢を終わらせた。

親子はコンテナへ入り、船はソルナ島へと出航する。“ロスト・ワールド”への帰還よ。そこに広がっていたのは、誰の目も気にせず、ただそこで生きる命たちの営み。

これこそが、ハモンドが最後に願った“あるべき世界”の姿だったのね。「人間はもう、あの場所に関わるべきではない」──かつて「私のテーマパークが…!」と叫んでいた彼が、そう言ったの。

ロストワールドの意味とは?──ハモンドが二度“封印”した世界

「ロストワールド」って聞くと、“恐竜が残された秘境”とか“誰も知らない自然の楽園”イメージが浮かび上がるんだけど、ちょっとよく考えてみたの。

ここにあるのは、人間が生み出して、コントロールできなくなって、結局“忘れようとした世界”。つまりね、これは人間の都合で一度“表舞台から消された世界”の話なのよね。

そもそも“Lost(ロスト)”って言葉が「もともとそこにあったはずのものが、消えていったり、失われた状態」を感じさせるわね。道に迷ったLost、亡くしたLost、帰れないLost──その全部に共通するのは、“かつてあった”ってこと。

だから「ロストワールド」は、“最初から存在しなかった世界”じゃないのは確かね。“一度は現れかけたのに、意図的に消された世界”なのよ。

そして、それを封印しようとしたのが、他でもないジョン・ハモンドだったわ。前作でジュラシック・パークという夢が崩れたあと、彼は学んだはず。

生命を商売道具にしようとした自分が、どれだけ浅はかだったかって。でも彼のやった“責任の取り方”はちょっと特殊で──“壊れた世界を片づける”んじゃなくて、“誰の目にも触れないように隠す”だったのよ。

まあ、人が関与したとはいえ、生命にかかわることだから、そうせざるを得なかったのかもしれないわね。

そうやって彼がロストワールド化した場所が、サイトB=イスラ・ソルナ島。恐竜たちが野生化して暮らす、表向きには存在しないことになっている島。つまりここが、ハモンドが最初に封印したロストワールド。

ところがよ、その封印が壊される。たまたま通りがかった観光船から上陸した家族がいて、少女が恐竜に襲われる。その事故でソルナ島の存在が表沙汰になって、ハモンドは会社の代表を追われる。

そして後釜に座ったのが、よりによって金しか見てない甥っ子ルドロー。恐竜を捕まえてサンディエゴでパークを再開するなんて、頭のネジ外れすぎでしょ。

その結果が、Tレックスの街中大暴走。でね、この時点で、ロストワールドはもう“ロスト”じゃなくなっちゃったの。存在が再び“戻ってきた”のよ、人間の目の前に。

ここでハモンドがどうするかっていうと──今度は自分だけじゃなく、人類全体に「もう手を出すな」って呼びかけるの。あのテレビ演説は、正直ちょっと“どの口が言うてんねん”感もあるんだけど(笑)。

今度こそ、自分だけで封印するんじゃなくて、世界全体の意志として、再びロストワールドを成立させようとしていた。つまりハモンドは同じ世界を二度封印したのよ。最初は個人の責任として。次は人類の選択として。これはね、すごく重い話なのかもしれない。

人々は別に“恐竜の世界を知りたかった”わけじゃないってこと。彼らはただ巻き込まれただけ。でも、知ってしまった以上、無関係ではいられなくなった。だからハモンドは、ある意味被害者でもある“今の世間の人々”に向けて、「もう関わるのはやめよう」と訴えたの。(ママ的には、ここに至っても「どの口がいうとんねん!」って思いが消えないんだけど..)

恐竜の親子を島に返し、世界のど真ん中から姿を消す。あれは、命を“取り戻す”とか”守る”とかの話なんかじゃないように感じたわ。関わってはいけない領域に「これ以上関わらない」と決める物語だったのかなって思う。

…まあ、そうはいっても、「ロスト・ワールド」ってタイトル自体は、参考にされたといわれている100年前のコナン・ドイルの小説に起因するもので、映画作者からしたら、考察を期待するような対象ではなかったかもなんですが…。でも、タイトルと、描かれた内容は密接にリンクするように感じたママでした。

まとめ

舞台は表から“封印”されたサイトB=イスラ・ソルナ。リジン依存という人間の安全装置は自然にあっさり上書きされ、生命は人の想定を軽々と超える──その事実をイアンの皮肉とサラの現場力が証明します。

赤ちゃんを奪った人間に対し、親Tレックスは“親として”我が子を取り戻すために暴れ、サンディエゴ上陸という最悪の顛末へ。

最終的にイアンとサラは命がけで“親子を島へ返す”という、唯一残された責任を果たします。ハモンドは「人間は手を引け」と宣言し、かつて自分が作り出しかけた世界=ロストワールドを“個人の判断”として、そして“人類の意思”として二度封印する決着に。

タイトルの“ロスト(失われた)”は、秘境ロマンよりも「人間の都合で表舞台から退けられ、二度と踏み込まないと誓うべき領域」という意味合いが濃いのかもしれません。

守るべきは人間のメンツではなく、境界線。越えてはいけない線を学んだ回だった、ということなのかな..

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント