恐竜の名前は覚えてないけど…この映画、なぜか忘れられない──そんな人、きっと多いんじゃないでしょうか?この記事では『ジュラシック・パーク』の登場人物の関係をわかりやすく整理しながら、ストーリーの流れもざっくりおさらい。

そしてラストに静かに語りかけてきた“ハモンドの夢”の意味についても、じっくり考えてみます。

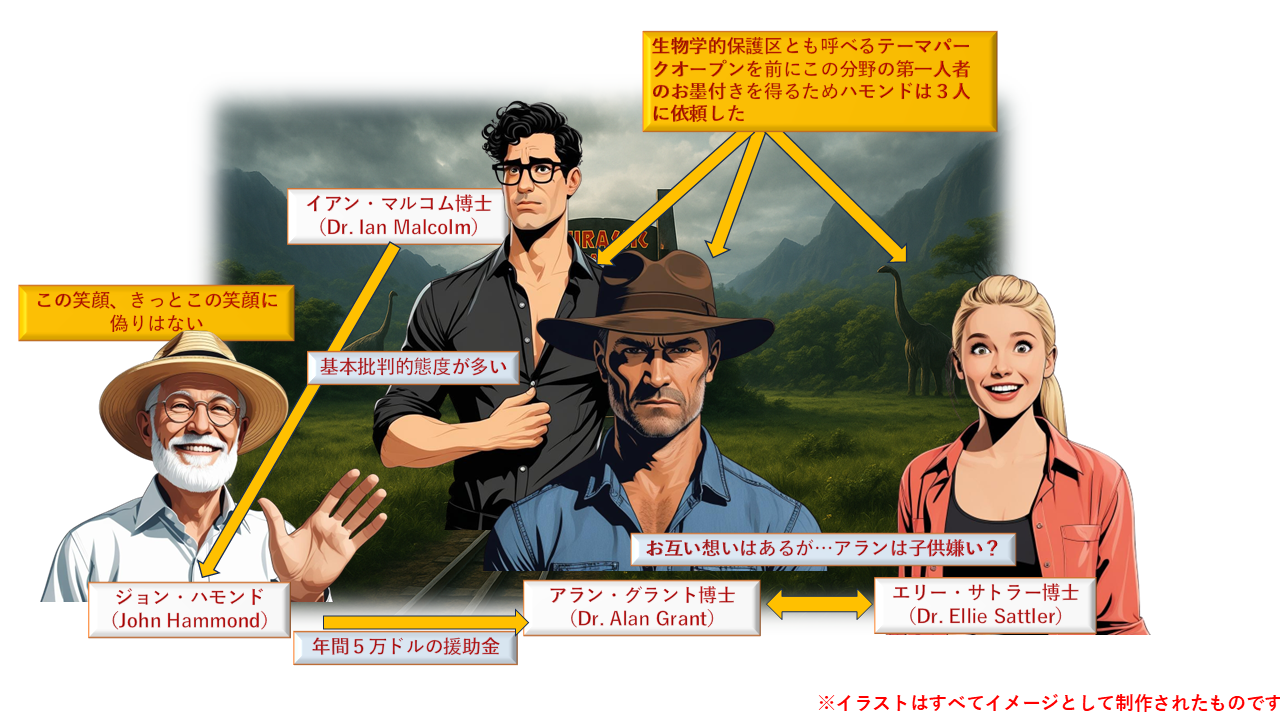

相関図①|恐竜の夢が現実に──“ジュラシック・パーク”が動き出した日

恐竜が生きて歩いてる──そんな夢みたいな世界が、本当に作られてたなんて信じられる?でもそれを実現させたのがジョン・ハモンドっていう、とんでもないおじいちゃんよ。

彼は大富豪で、科学者を大勢集めて、琥珀の中に閉じ込められた古代の蚊からDNAを取り出して、絶滅した恐竜たちをクローンで蘇らせたの。

場所はコスタリカ沖の孤島、その名も「ジュラシック・パーク」。でも問題はね、その“再生された命”が人間の手でどこまで管理できるかってことや、そもそもその「再生」って、何かを冒とくしたりもてあそんでることになっているんじゃないかって指摘がのっけから入ってくる。

とうのハモンド自身はこの夢のような(?)パークの完成に自信満々で、視察チームとして生物学者のアラン・グラント博士、植物学者のエリー・サトラー博士、それから“カオス理論”を専門とする数学者イアン・マルコム博士、財団顧問の弁護士ドナルド・ジェナーロを招いたの。

しかも孫のティムとレックスまで連れてくるという余裕っぷり。

でもこのパークの恐ろしさは、時をまたずに彼らを飲み込んでいくわ。ブラキオサウルスの大群が草原を歩き、トリケラトプスが地面に横たわる姿を見て、最初は誰もが圧倒される。

でも同時に感じるの、「これ、本当に安全なの?」「この生き物たち、予測通りに動くわけないよね?」って。マルコム博士は特に、「生命は勝手に道を見つける」って言い切るのよ。

つまりね、生命って人間の思い通りになんかならないってことよね、きっと。でもハモンドは「自分たちは神になれる」とでも思ってるかのように、堂々とツアーを始めさせるの。

コンピュータ制御の電動カーにみんな乗って、施設の中を巡るツアーが始まった。でもさ、その裏でヤバいことが同時に進行してたのよ。

パークの安全制御を担っていたコンピュータ・プログラマーのデニス・ネドリーが、恐竜の胚を盗み出してライバル会社に売り渡そうとしてたの。セキュリティロックを勝手に解除して、嵐の中で東桟橋へ向い、島からの脱出を企てるの。

おかげでツアーの車両はあえなく停止、フェンスの高圧電流もダウン。守られるべき境界が消えたのよ。

このとき誰もが思ったはず──「え、まさか恐竜がこっちに来るの?」じゃないの、「来るのよ」。

ティラノサウルスが姿を現して、弁護士ジェナーロはあっけなく食われ、子どもたちは震え上がり、マルコムは重傷、パークはもはや楽園でも何でもなくなっていた。

これはただのネドリーがもたらした惨劇を超えて、人間が「作ってはいけないものを作った」結果という位置付けで描かれたのかしら。このあたりの感じ方というのは、あれから30年ほどの時を経て、何か変わってきたものがあるのかしらとか、いろんなことを考えさせられる難しい話なのかもしれないわね。

グラント博士と子どもたちは必死に逃げ、フェンスを越えてビジターセンターを目指す。一方、エリーはマルコムを救出しながら恐竜たちの追撃をかわしていく。

このときエリーの表情がすべてを語ってたわ、「これ、本当にやっていいことだったの?」って。生命を作り、管理し、展示して、利益を得る──その全てが“想定外”に崩れていく瞬間だったの。

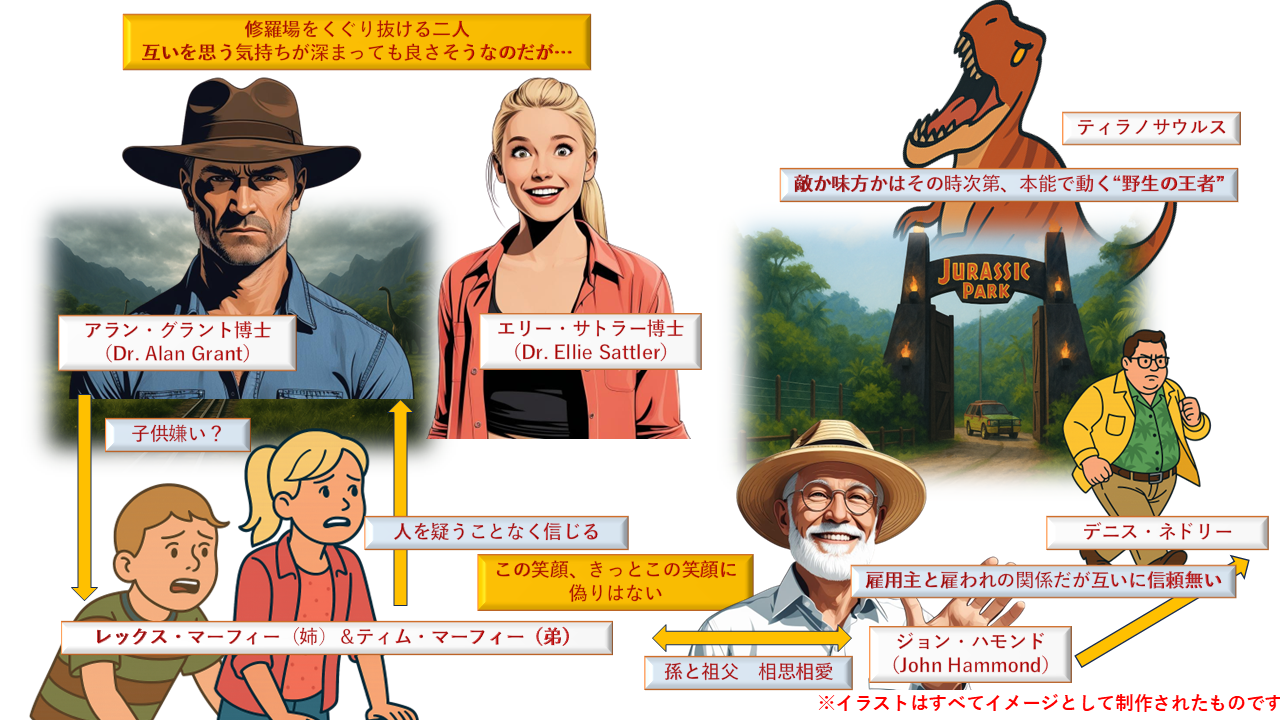

相関図②|暴走する命──恐竜の支配する島で、生き残れるのは誰?

さあ、ジュラシック・パークの夢が崩れたあの瞬間から、物語はもう視察でも見学でもなくなった。これは“命がけの脱出劇”。まず最初に地獄へ足を踏み入れたのが、裏切り者のネドリー。

恐竜の胚を盗んで、嵐の中を東桟橋へ向かう途中で、あの妙にニヤついた顔のディロフォサウルスに出くわすのよ。カワイイと思った?あまいわ。そのまま顔面に毒をぶっかけられて、あっという間に襲われる。

彼も自然を甘く見た人間の内に入るのかしら。その末路は、ほんと無惨。そして場面はグラントと子どもたちに移る。

ティラノサウルスから逃げ延びた3人は、森の中へ入り、木の上で一夜を明かすの。子どもたちはまだ小学生と中学生。そんな2人を守りながら、博士は懸命にサバイバルしていくのよ。

ここには、恐竜という“人間の手で作られた命”が、予測不能な行動を取り始めた怖さが詰まってるの。次に彼らが出会うハラハラやきもき(?)は電気フェンス。そのフェンスが通電を再開するかも…ってタイミングで、ティムいつまでもしがみついてる。

通電スイッチを入れようとした瞬間、ここで叫んだわ、「止まってー!」って(笑)。で、ショックで吹っ飛ばされるのよ。命って、こんなに脆くて、でも簡単に危険にさらされるのね。

一方、そのエリーがブレーカー復旧のため電気室に向かった際、暗くて狭い施設の中、同行した警備員はヴェロキラプトルにあっという間にやられる。

そして次にエリーの前に現れるのも──ラプトル。恐竜の中でも一番知能が高くて、ドアも開けちゃうヤツらが、人間を“狩る”の。

パークのどこに行っても安全じゃない。むしろ建物の中こそヤバいってどういうことよ。

レックスとティムはなんとかビジターセンターにたどり着くけど、そこにもヴェロキラプトル2頭が忍び寄ってくる。キッチンでのあのシーン、子どもたちが食器棚に隠れて、金属音ひとつで命の危険──こんな恐怖、ある?

グラントが合流しても、もはやこの島には安全な場所なんてないの。エリーと子どもたちとともに、最後の希望としてコントロールセンターに籠城し、レックスがコンピュータでセキュリティを復旧。

これってなんて奇跡?! もうこれほどの奇跡が起こったのであれば、エンディングに向けてとんとん拍子で活路が開かれるって展開でもいいじゃない!でも、そうはならないの。

ラプトルがガラスを突き破り、ついにグラントたちは追いつめられる。逃げ場なし、武器なし、タイムアップ寸前──そのとき!現れたのが…そう、ティラノサウルス!!彼女(※あえて“彼女”と呼ばせて)がラプトルを吹っ飛ばしてくれるの。

まるで「こっちが最強よ」って言わんばかりに。ママね、正直スカッとしたわ。なんか変な感覚ね。でもよく考えてみると、結局、人間は最後まで自分の手で状況を収められなかったのよ。

たまたま助けてくれたのも“作った恐竜”。皮肉ってレベルじゃないわよね、これ。ハモンドとマルコムが身を隠していた地下室から合流し、グラントたちはヘリで島を脱出。生き残ったのはごくわずか。

でも彼ら全員、目の奥に刻まれていたのは「これは間違いだった」って確信だったわ。コントロールできると思っていたものが、牙をむいて襲ってきた。

科学は万能じゃないし、命を“創る”ことが目的になった瞬間、人間は自然に敗北するのよ。ジュラシック・パークが伝えたのは、まさにその冷酷な現実だったの。

相関③|夢の終わりに──人間たちが恐竜から学んだこと

島を出るヘリの中、誰も何かをしゃべる心境ではなかったでしょうね。ティムもレックスも、あれだけはしゃいでいたのに、もう目が空っぽなのよ。

マルコムも痛みに耐えながら、遠くをじっと見つめてる。エリーは黙ってグラントを見つめ、そしてグラント──彼はただ、子どもたちを抱くようにして座っていたわ。

あの瞬間、全員が思ってた。これは“夢の終わり”だって。ハモンドが作ろうとしたのは、科学の力で命をよみがえらせ、人々に奇跡を見せる“楽園”だった。

でもそこにいたのは、人間の理解を超えた生命。人間が計算したとおりには動かない、感情も衝動も持った「本物の命」だったのよ。

遺伝子操作で雌だけにしたから繁殖はありえないとか、結局、ほんのわずかな経験と知識から推測した単なる仮説で、生命ってそんなものじゃないってことが示されたのね。

ところで、グラント博士は、子どもが苦手だったはず。でもあれだけの危険の中で、ティムとレックスを必死で守り続けた。

木の上で恐怖に震える彼らに、そっと恐竜の話をしてあげた優しさ、電流が流れるかもしれないフェンスの前で叫ぶように「早く飛べ!」と叫んだあの一瞬、それはもう「科学者」でも「観察者」でもなくて、一人の“守る人”だった。

彼の価値観は、完全に変わってしまったの。エリーも同じよ。

彼女は植物学者として、珍しい恐竜の病気や行動に興味を持っていたけど、電源を復旧するために命がけで電気室に入ったとき、もう科学の観察なんてどうでもよかった。生きるか死ぬか、それだけだった。

マルコム博士──皮肉ばかり言ってた彼が、最初に“この島は破綻する”と気づいていたのよね。「生命は勝手に道を見つける」って言葉は、まさにこのパークのすべてを象徴してた。生命は人間の予定どおりにはいかない。勝手に増え、暴れ、抗う。

そしてハモンド。島を去る彼の顔に、もうあの笑顔はなかった。パークを作った自分を誇っていた男が、何も語らず、静かに椅子に座っていた。あれはね、「間違っていた」って、ようやく認めた顔だったのよ。

この映画は、ただの恐竜パニックじゃないのよね。派手なアクションの裏で、「人間がどこまで自然を操っていいのか」「命に触れるというのはどういうことなのか」っていう問いをなげかけたのかもしれないわね。

最初に夢を見たのはハモンドだったかもしれない。でも最後に答えを出したのは、あの恐竜たちのほうだったのかもしれないわ。

夢は終わった。けれどその終わりは、ちゃんと人間に“学ばせた”の。自然の前では、私たちは何者でもないってことを──。

相関④|ハモンドが見せた“夢”の本質──誰かの笑顔のために生きること

ヘリの中、何も言わずに外を見つめていたハモンドの姿が、ずっと心に残っているの。

最初にこの島を作った時、彼にはきっといろんな思いがあったんだと思うの。

もちろん、ものすごいお金をかけて、科学者たちを集めて、誰もが驚くような恐竜のテーマパークを作るっていうのは、ビジネス的な視点もあったと思う。

でもね、それだけじゃなかったように感じるのよ。あの“蚤のサーカス”の話を、孫たちに語るシーンがあったでしょ?まやかしで動いてるように見せかけただけの娯楽。

子どもの目には夢のように映ったかもしれないけど、ハモンド自身はどこか後ろめたく感じていたんじゃないかな。だからこそ、今度は本物を見せたかったんだと思うの。

今度こそ、“本物”で誰かを笑顔にさせたい──そんな強い気持ちが、彼を突き動かしていたんじゃないかな。自分の孫たちに、そして世界中の子どもたちに、夢を超える何かを届けたかったのかもしれない。

ただ、その思いが、いつのまにか「管理できる」「制御できる」「人間がコントロールできる」という方向に進んでいってしまったのかもしれないなって思うの。

島のシステムが崩壊していくなかで、彼の描いた理想は少しずつ壊れていってしまった。

でも、それでもママは、ハモンドの中には“誰かを喜ばせたい”っていう気持ちがちゃんとあったんじゃないかって思いたいの。

だからこそ、島を去る前の彼の顔には、なんとも言えない寂しさと、無念さがにじんでいたように見えたのよ。

これはただの失敗じゃなくて、「人の心に何かを届けたかったけれど、それが叶わなかった」と感じた人の表情じゃないかなって思ったの。

人って、うまくいかないことがあっても、それでも誰かのために何かをしてあげたいって思う気持ちは、どこかにずっと残っているんじゃないかな。

ハモンドもきっと、そういう気持ちを持ち続けていたんじゃないかなと思うの。たとえ道を間違えたとしても、その根っこに“誰かを喜ばせたい”という気持ちがあったなら、それ自体は否定されるものではない気がするの。

この映画って、恐竜が暴れて怖いとか、逃げ回ってスリリングだとか、そういう部分がもちろん見どころなんだけど、その奥にはもっと静かな、人間らしさが描かれていたんじゃないかな。

夢を追いかけた人の後ろ姿や、その夢が崩れた時の沈黙──そういうところに、映画を作った人たちのやさしさや、人として大切にしたい思いみたいなものが、そっと込められていたような気がするのよ。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント