恐竜が危険に見えたのは、本当にそうだったから?──『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』が描いたのは、“支配”ではなく“共存”という視点への転換。

変わったのは恐竜ではなく、見る私たちの心だったのかもしれません。

この記事では、物語の流れとキャラクターの関係を、相関図と簡単あらすじでわかりやすく整理していきます。

相関図①|恐竜が共存する時代へ──世界が“ジュラシック・ワールド”になった日

あのイスラ・ヌブラル島が火山の噴火で崩壊してから4年──世界はもう、あの頃の“管理された恐竜の楽園”なんかじゃなくなったの。メイジー・ロックウッドという少女が、保護された恐竜たちを人間の世界に放ったあの日を境に、恐竜は森へ、空へ、海へと広がっていった。

地球全体が文字通り“ジュラシック・ワールド”になってしまったわけ。街にはプテラノドンが飛び交い、山にはアパトサウルスが群れをなして歩く。

人類は、恐竜という“旧時代の支配者”と共存せざるを得ない状況に追い込まれたのよ。

でも当然、共存なんて一言で片づけられるほどことは簡単じゃない。被害は頻発し、恐竜を闇市場で売買したり、兵器として利用しようとする人間たちが後を絶たないの。

そんな中で登場したのが“バイオシン社”──かつてジュラシック・パークを作ったインジェン社のライバル企業で、今はCEOルイス・ドジスンのもと、イタリアのドロミーティ山脈に“バイオシン・サンクチュアリ”という巨大な恐竜保護施設を構えているの。

でもこのドジスンって名前、ピンとこない人もいるかもね?でもファンなら思い出す人も多いんじゃないかな。彼は1993年の第1作『ジュラシック・パーク』に登場していたのよ。

舞台はコスタリカの首都サンホセ、海沿いの南国ムード漂う木立の中のカフェ。木製テーブルの上にトロピカルジュース、そこへ赤いシャツにサングラス姿の男──そう、ドジスンが現れるの。

当時のジュラシック・パークの中で悪役ネドリーが「いや〜、ここにいるのはドジスンじゃないか!」とわざと大声で叫ぶものだから、彼は慌てて「声を出すな」と小声でたしなめる。

あの“気まずさ満点のやりとり”が記憶に残ってる人もいるはず。彼の目的は、バイオシン社のために恐竜の胚を盗み出すこと。そのためにネドリーに渡したのが、外見は普通のシェービングクリームのスプレー缶。

でも中には胚を保存できる冷却カプセルが仕込まれていて、冷却は36時間持続するという本格的な密輸ツールだったのよ。けれど計画は失敗。ネドリーはディロフォサウルスに襲われて死亡、スプレー缶も泥に埋まったまま行方不明。

それ以来、ドジスンの名は表舞台から消えていたの。ところが今回、その彼が巨大企業のトップとして再登場してくる──しかも遺伝子操作や昆虫兵器など、世界規模の生態系支配をたくらむラスボスとしてね。

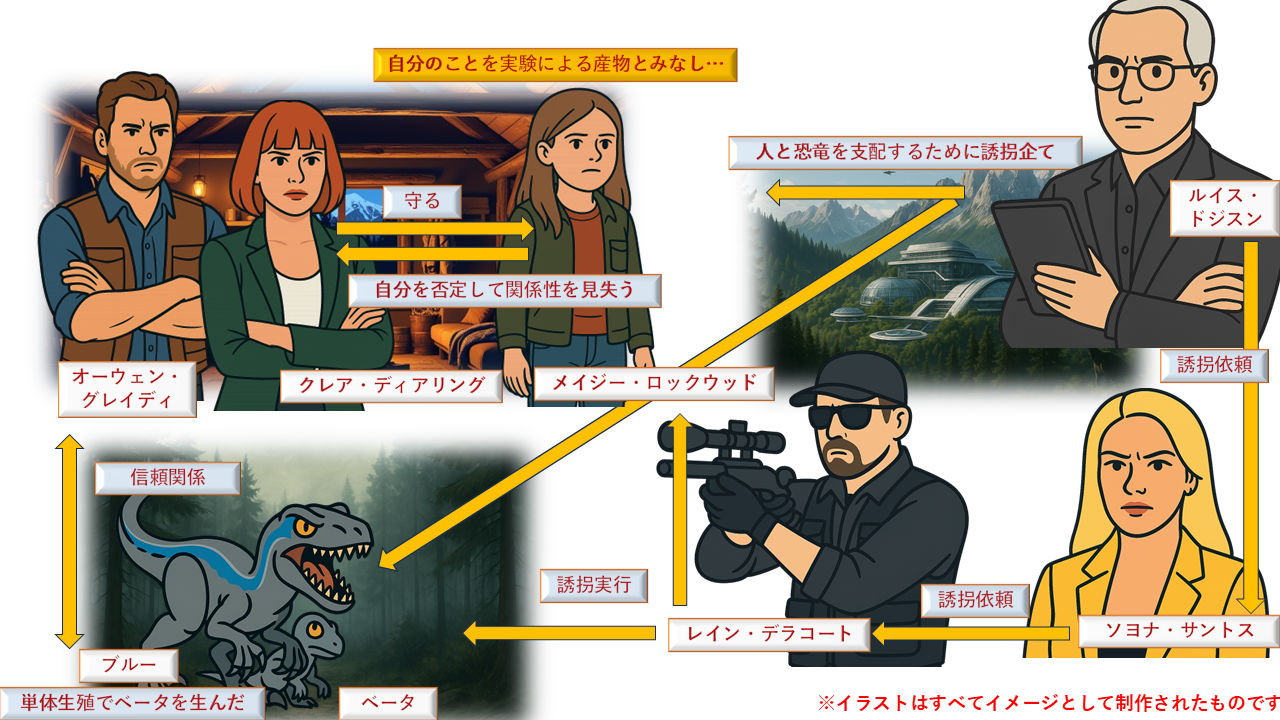

そしてそんなドジスンの野望とは真逆の立場で、この世界の混乱に立ち向かっているのが、オーウェン・グレイディとクレア・ディアリング。

彼らはかつてジュラシック・ワールドで恐竜管理に携わっていた人物よ。オーウェンはヴェロキラプトルの調教師として登場した男で、特にラプトルのブルーとは信頼関係まで築いていたっていうんだから驚き。「手をかざしてラプトルを止める」あのポーズ、記憶に焼きついてるわね。

一方のクレアは、ジュラシック・ワールドの運営責任者として、当初は恐竜を“資産”と割り切っていたけれど、パーク崩壊やオーウェンとの出会いを経て考えを改め、今では恐竜保護に全力を注ぐようになったの。

そんな二人が今は、シエラネバダの山奥で13歳になったメイジーと共に暮らしている。メイジーは遺伝子技術によって生まれた“特異な存在”であり、そのせいで人々に狙われるリスクが高い。

オーウェンとクレアは彼女を守るため、家の外に出さず慎重に暮らしてきたけど、思春期真っ只中のメイジーにはその生活が窮屈でたまらなかったのよね。

そしてある日、反発して出かけた先で、彼女はなんとヴェロキラプトルのブルーの子ども“ベータ”と一緒に、密猟者レイン・デラコートによって誘拐されてしまう──この瞬間、オーウェンとクレアは再び世界の混沌へと飛び込んでいくことになるの。

人間と恐竜が共存し、誰もが“支配者”になれないこの時代。守るべき命があるなら、たとえどんな危険な場所であっても、迷ってる場合じゃない。

これはもう、公園じゃない。“ジュラシック・パーク”じゃなくて、“ジュラシック・ワールド”そのものなのよ。

相関図②|マルタ島での死闘──闇市場とアトロキラプトルの追跡劇!

メイジーとベータがさらわれた──それは、オーウェンとクレアにとって戦いのはじまりだった。彼らはすぐに追跡を開始し、手がかりを追って辿り着いた先は地中海に浮かぶ島、マルタ島。

そこでは恐竜を使った闇取引が堂々と行われていたの。取引現場はまるで“恐竜の異種格闘技場”みたいな無法地帯で、ケージの中では小型恐竜同士が戦いを強いられ、その隣では解剖済みの肉体がさばかれていく──恐竜がもはや“商品”としか扱われていない現実に、クレアも目を覆いたくなるのよ。

こんな場所を仕切っていたのがソヨナ・サントスという女傭兵。冷酷で金に忠実、手を下すことすら厭わないタイプ。彼女はバイオシン社とつながっていて、メイジーとベータを“商品”として確保し、裏ルートでサンクチュアリに送りこもうとする張本人だったの。

現場の混乱の中、クレアとオーウェンはなんとか追跡を試みるけれど、サントスが放ったのがアトロキラプトルよ──こいつがヤバい。見た目はブルーにも似たスリムな体格だけど、知能もスピードも攻撃性も桁違いで、ターゲットを定めたらどこまでも追ってくる“殺戮マシーン”。

特に恐ろしいのが“レーザーポインターによる標的指定”。赤い点を照射されたら、ラプトルはその人物をどこまでも、どこまでも、何があっても追い続ける。逃げようが隠れようが、関係ない。

オーウェンはこのアトロキラプトルに狙われ、マルタの古い石畳の街並みをバイクで全力疾走するハメになるの。そしてこの一連の脱出劇で登場するのが、もう一人のキーパーソン──ケイラ・ワッツ。

元空軍の女性パイロットで、闇市場の空輸ルートに関わっていたんだけど、クレアに手を貸すことになるの。

彼女、これがまたかっこいいのよ。元軍人だけあって行動力も判断力もあるし、何より“この世界で誰を信じるか”っていう倫理観をちゃんと持ってる。

クレアが闇市場に潜入し、ベロキラプトルの一種ピロラプトルに襲われそうになるシーンも、ケイラのサポートでギリギリ回避。

そしてオーウェンもまた、マルタの街並みを駆け抜けながらアトロキラプトルをバイクで撒こうとするけど、コイツがとにかくしつこい!石造りの階段もカーブもお構いなし、飛びかかってくるスピードもえげつない。

もう完全に“ラプトル版ターミネーター”よ。だけどオーウェンは元ラプトル調教師。機動力も判断力も経験も段違い。ギリギリのところでアトロキラプトルを振り切って、クレア&ケイラと合流。

そしてついに、ケイラの操縦する輸送機に乗って、次なる目的地──バイオシン・サンクチュアリへと飛び立つことになるのよ。マルタ島、この場所は、“恐竜と人間の関係性がどれだけ歪んでしまったか”を象徴する空間だったみたいね。もう嫌悪感しか抱かせなかったわ。

元々は保護されるべき存在だった恐竜たちが、戦わせられ、食肉にされ、売買される。そしてそれをビジネスとして成立させるために、企業や兵器ルートが暗躍している現実──これが、バイオシンが作ろうとしている“新たな支配構造”の入り口なのよ。

だからこのマルタの攻防は、“追跡劇”であると同時に、“倫理の崩壊”が露わになる場面でもあるの。オーウェンとクレアは、そのただ中に飛び込んで、メイジーとベータを取り戻すだけでなく、この世界の歪みにも向き合うことになっていくのよ。

相関図③|バイオシンの陰謀──メイジーの秘密と“新たな生命操作”

バイオシン・サンクチュアリ──表向きは恐竜たちを保護する理想の楽園。でも実際は違ったのよ。ここはバイオシン社が地球の生態系そのものを支配しようとしていた、遺伝子操作の中枢施設だったの。

ルイス・ドジスンは恐竜の制御なんて通過点でしかなくて、彼の本当の狙いは“農業支配”。その手段が、あの巨大な遺伝子改変バッタたち。

世界中の作物を食い荒らすのに、なぜかバイオシン社製の特許作物だけはスルー。つまりこれは、生態系を破壊しながら「自社作物を買わないと飢える」世界を作るという、完全なコントロール戦略だったのよ。

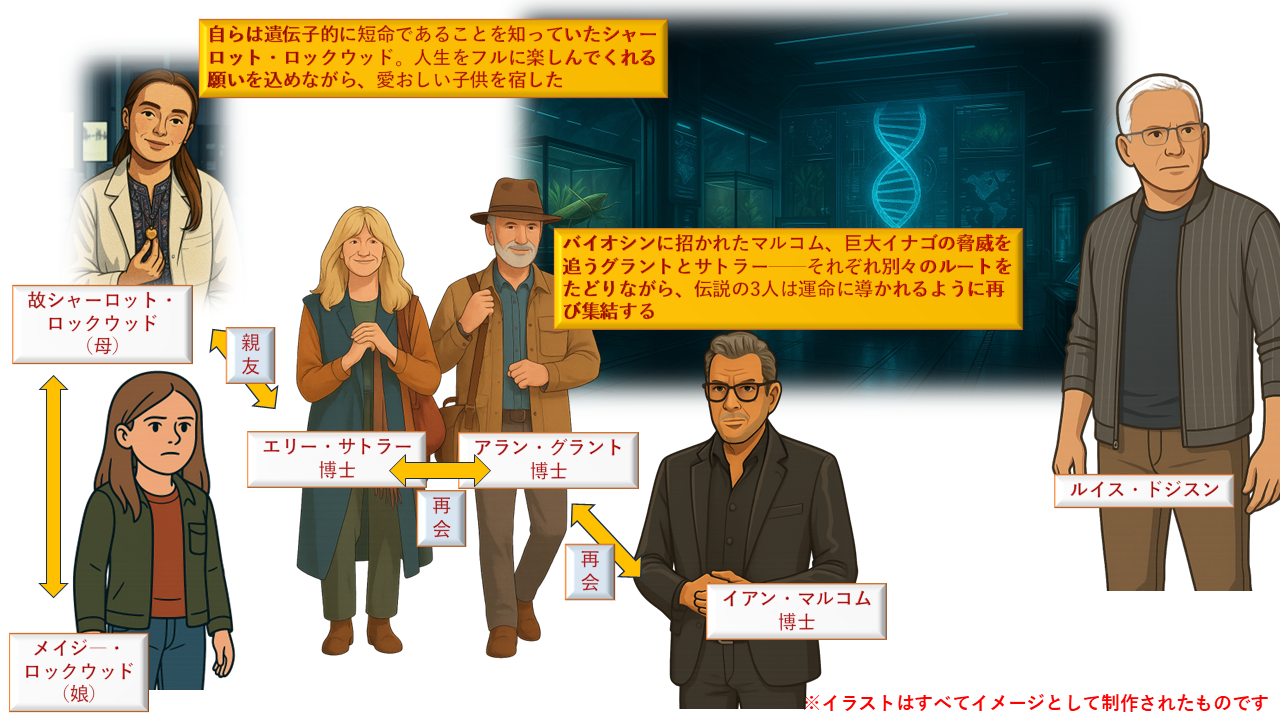

ここで登場するのが、シリーズ初期からの重要人物たち──エリー・サトラー博士とアラン・グラント博士。エリーは農業被害を調査する中でバッタの異常に気づき、旧友であるアランを訪ねて調査協力を依頼するの。ふたりはバイオシン社の陰謀を突き止めるために、現地へと潜入。そこで合流したのがイアン・マルコム博士。彼は内部からドジスンの計画を暴こうとしていた協力者だったのよ。この三人が再び肩を並べる姿に、シリーズを追ってきた人なら誰もがグッときたはず。科学に向き合ってきた者たちが、“命をどう扱うべきか”という問いに答えを出そうとする──それが今回の彼らの役割だったの。

そしてこの狂った計画と並行してバイオシンが執着していたのが──メイジー・ロックウッド。前作では彼女は「ベンジャミン・ロックウッドが亡くした娘をクローンとして再生した」って説明されてたの。

ハモンドと決裂した理由も「人間のクローンに手を出したから」とされていた。でもあれ、実は大きな誤解だったの。ロックウッドは確かに「ジュラシック・パーク」共同創設者で、かつて恐竜の復活に関わった人物。

でもクローン研究を押し進めたのは、実は彼の娘のシャーロット・ロックウッドだったのよ。彼女は遺伝子工学の天才で、自らのDNAを使って自分自身のクローンを妊娠・出産したの。それがメイジー。

つまりメイジーは、実験で作られた冷たい人工生命なんかじゃないのよ。シャーロットが“母としての愛情”で命を紡いだ、新しい命。

しかもシャーロットは自らが遺伝病を持っていたことから、メイジーのDNAを遺伝子編集で修復して出産していた──これは“人類史上初めて、遺伝子病を克服した子ども”とも言える存在なのよ。

そんなメイジーの遺伝子を解析しようとしていたのが、またしても登場、シリーズの常連科学者ヘンリー・ウー博士。

ここで改めて思い出してほしいのが、彼の“始まり”。ウー博士が初めてスクリーンに現れたのは1993年の第1作『ジュラシック・パーク』──白衣を着てインキュベーターの前でにこやかに恐竜のDNA技術を説明していた、あの若き科学者よ。

「恐竜はすべてメスなので繁殖しません」と自信満々に語っていたあの男。でも実際は、カエルのDNAのせい?或いは生命自体のなせる業なのか、恐竜は性転換し、パークは崩壊した。

その後、彼はジュラシック・ワールドでインドミナス・レックスやインドラプトルなど、制御不能な恐竜兵器を作り続け、命を弄ぶ科学の象徴になっていった。

そして今、彼の研究が生み出した“巨大バイオバッタ”が世界中の農業と環境を破壊し始めた時、ウー博士はついに自分の“過ち”と正面から向き合ことになる。彼は今回初めて「修復する側」に回ろうとしたの。

その鍵を握るのが、他でもないメイジーとブルーの子ども、ベータ。ベータは母親ブルーが単為生殖(オスなしで出産)によって産んだ個体で、これも遺伝子研究にとっては極めて貴重な存在。

人間と恐竜、それぞれ“自然に逆らった誕生”をしていながらも、生命としてしっかり息づいている。ウー博士は、この2体のDNAを使って、ついにバッタの制御遺伝子を完成させる。

そしてここに込められているのが、“命を操るのではなく、命を尊重する”という姿勢の変化なのよ。ドジスンは支配を望んだ。でもウー博士は贖罪を選んだ。

メイジーは自分の出自に傷つきながらも、自分が“愛から生まれた”と知ることで、初めて自分の価値を受け入れるようになる。このパートはもう、恐竜とか陰謀とかを超えて、命と倫理と赦しの物語のように感じたわ。

ドジスンの野望、ウー博士の悔恨、そしてメイジーの自己発見──この三者が交差することで、『ジュラシック・シリーズ』はただの恐竜アクションじゃなく、“命の意味”を問うラストステージに突入していくの。

ジュラシック・パークやハモンド、ネドリーなどの関連記事はこちらで確認いただけます

相関④|支配ではなく共存へ──恐竜たちと歩む“未来の選択”

バイオシン・サンクチュアリにオーウェン、クレア、メイジーが到着し、すべての登場人物と陰謀が交差する──そこからが本作のクライマックス。

まず最初に崩れ始めるのが、ルイス・ドジスンの“支配のシステム”。恐竜と遺伝子を牛耳り、世界をコントロールしようとしていた彼の野望は、一気に崩れていく。

施設内で発生した火災、暴走する恐竜たち、制御を失ったサンクチュアリ──皮肉にも彼が「全てを管理している」と信じていた世界こそ、最も脆く危うかったのよ。

そしてその混乱の中で、シリーズ史上最大級の恐竜バトルが幕を開ける。ティラノサウルス・レックス──通称“レクシィ”、初代ジュラシック・パークから生き抜いてきたシリーズの象徴。

彼女が再び姿を現し、ギガノトサウルスという凶暴で巨大な肉食恐竜と激突するのよ。もうこれは“恐竜たちによる最終決戦”っていうより、“誰がこの世界の支配者か”を問う儀式のようなものよ。

途中まではギガノトサウルスの圧倒的なパワーに押されるレクシィだったけど、そこへ加勢に現れるのがテリジノサウルス。そう、長い爪を持ち、サンクチュアリ内でも不気味な存在感を放っていた草食系の異端者が、まさかの連携。

最終的にこの2体が協力し、ギガノトを打ち倒す展開は、まさに“支配”ではなく“共闘”の象徴?この戦いに誰も命令していなかったのよね。人間が関与していない。ただ恐竜たち自身が、自分たちのルールで決着をつけた。そう、ここに至ってようやく分かるのよ──恐竜たちは“管理される存在”ではなかった。人間が“支配できるもの”でもなかった。

彼らはただ、この地球を共に生きる生命のひとつとして存在していたのよ。そしてクライマックスの中でもう一つ重要なのが、メイジーの“帰る場所”の選択。自分が“生まれていい存在なのか”と揺れていた彼女が、最後に見つけたのは、オーウェンとクレア、そしてブルーとの“家族”という絆だったのよ。

オーウェンはベータを連れ戻すとブルーの元へ返す。そのとき、ブルーと目を合わせるあの一瞬──かつて共に戦った仲間として、命を育てる親として、たしかな信頼のようなものがそこにあるのを感じたわ。

そしてウー博士はバッタの制御に成功し、科学者として初めて“創る”ではなく“正す”という行動を取る。かつて“命を生み出した男”が、“命と向き合う男”へと変わったのよ。

ラストシーンでは、恐竜たちが人間の世界に溶け込んでいく。海ではモササウルスとクジラが共に泳ぎ、草原では馬とパラサウロロフスが並んで走る。そこにはもはやパニックも恐怖もない感じね。

人間と恐竜が“同じ地球に生きる存在”として、共に呼吸する世界。それが本作の到達点なのかな。ジュラシック・シリーズがずっと描いてきた「人間の傲慢」「科学の暴走」「命の軽視」は、ここでようやく“共存”という答えにたどり着いた。

最終章のタイトル『新たなる支配者』──それは“人間”でも“恐竜”でもなかったのね。支配を手放し、命に敬意を払うこと。その姿勢こそが、次の時代を導く“新たなる支配者”っていうことだったように感じたわ。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント