世の中、学びも成長も、その多くは人と人との関わり合い。今日のドラマはどんな相関の間に巻き起こるのか、そこに何が起こったのか一緒に考察してみませんか。

本日の映画はラストサムライ。「やれることをやるしかない。自分の定めがわかるまで。」ネイサン・オルグレンのこの言葉。ママにとってはあまりに深く響くこの言葉の意味を、ここに描かれる主人公二人の絆を通してみてみたいと思います

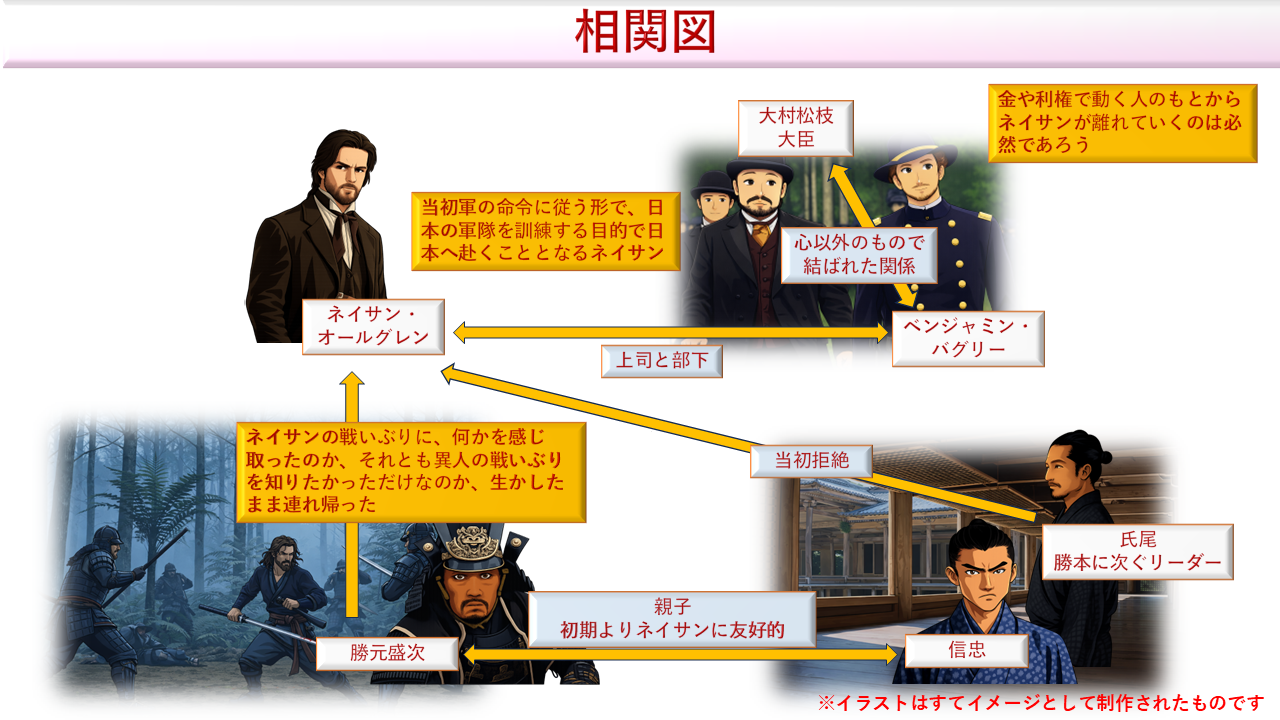

相関図①|勝元はなぜネイサン・オルグレンを生かして連れ帰ったのか

物語の後半、時は1877年、場所は日本。

一人のアメリカ人が、日本で知り合った一人の男とともに、敵勢二千人という大軍を相手に戦う姿が描かれるの。

アメリカにいた頃のネイサン・オールグレンは、正直、自暴自棄になっていた男だったわよね。

それが今では、日本の男、勝元盛次と肩を並べ、命をかけて戦おうとしている。

味方の軍勢は、わずか五百人。それなのに、ネイサンはなぜ、ここまでして勝元とともに戦おうとしているのかしら。

鎧甲冑に身を包んだネイサンに、勝元が手渡した一本の刀。

そこに刻まれていた言葉は、「我は古きと新しきに和をもたらせし者の刀なり」。

この言葉を託したということは、勝元はネイサンを、その言葉にふさわしい男だと見ていた、そういうことなのかしらね。

そもそも、ネイサンは、どうしてここまで勝元の心を惹きつけたのか。そこが、この物語の最初の問いなんだと思うの。

ネイサンは、アメリカでインディアンとも戦い、生き残ってきた男。軍では大尉という立場で、何度も戦場に立っていたらしいの。

でも、その数えきれない戦いの中で、多くの仲間を失い、安らぎを忘れ、彼の心は、ずっとさまよい続けていたみたいね。

アメリカでは、ネイサンは自分の心の置きどころを、ついに見つけられなかった。

戦場での実績だけが評価され、それが武器の取引という形で、日本との縁を結ぶことになる。

そこで最初に出会った日本人が、大村松江。日本の大臣よね。

その仲介をしていたのが、バグリー大佐。ネイサンの上官にあたる男。

でもね、この大佐こそが、戦場を、ただの殺戮の場に変えてしまった存在だったみたいなのよ。

それゆえ、ネイサンは彼を憎んでいた。それでも、今も、これからも、彼に課される役目は変わらない。

反乱を起こす集団の首長を倒すこと。そんな日常の繰り返しに、心底うんざりしながら、今はただ、金を目当てにさまよい続けている。そんな状態だったのよね。

1876年、オールグレンは日本軍を教育する役目を引き受ける。かなりの高給だったみたい。

彼に与えられた任務は、侍として反乱を起こした勝元が率いる軍を討つことだった。

ネイサン率いる軍は、銃器で武装してはいたけれど、それを扱う兵士たちは、徴兵されたばかりの農民がほとんど。

結果は、ネイサン自身が予測していた通りだったのよね。千年の歴史をもつ、戦う集団としての勝元の軍に、かなうはずもなかった。

ネイサンは深い傷を負い、捕虜のような形で、勝元たちに連れ去られることになる。このとき、勝元以外の者たちは、ネイサンを生かしておくことに否定的だった。

でも勝元は、「敵を知るため」という大義名分のもと、ネイサンを生かす判断を下した。

ただね、それだけじゃなかったように、ママには思えるの。

あの戦場で、ネイサンが勝元の軍に一人で囲まれ、必死に槍を振り回していた姿を、勝元は見ていたのよね。

あの目には、明らかに、何かへの驚きが宿っていた。

それがどういう感情だったのか、言葉にされることはなかったけれど、少なくとも、死への恐れを感じさせるものではなかったと思うの。

勝元は、物語の終わりに至るまで、「名誉」というものを、何よりも大切にする人物として描かれていた。

それは、「死」をも超えた価値だったんじゃないかしら。勝元にとって、名誉とは、刀によって守られるもの。

少なくとも、そう描かれていたように感じる。

ネイサンは、勝元にとって異国の人。

ネイサンにとっての「名誉」が何なのか、この時点では、勝元にはまだわかっていなかったはず。

でも、同じように「死」をくぐり抜けてきた男として、ネイサンの心に秘められた名誉を、自分が傷つけるわけにはいかない。

勝元は、そう感じていたんじゃないかしら。

だからこそ、それが明らかになるまでは、勝元がネイサンに手をかけることはなかった。

ママには、そう見えたの。

相関②|勝元の生き方と、ネイサンが導かれた理由

ネイサンの、里での暮らしが始まった。

時期的に、まもなく雪が降り始める。

だから春になるまで、そこに留まることを余儀なくされたのよね。

でもね、少しずつ体力が戻り、日常に触れはじめたネイサンにとって、その暮らしは、何かを押しつけられる世界ではなかったの。

生まれて初めて目にする光景。

そこに住む人々は笑みを交わし、それぞれが、自分のなすべきことに真摯に向き合って生きている。

その日常を目の当たりにしたのよね。

そこは、ネイサンの荒みきった心に、そっと光を灯すことのできる場所だったみたいね。

ネイサンにとって、「名前」というものは、とても大切なものだったように思うの。

実はそれ、勝元も同じだったのよね。

ただ、その時点でのネイサンにとって、勝元はまだ得体の知れない存在。

なぜ自分をここに生かしているのか、その理由がどうしてもわからなかった。

問いかけても、「会話を楽しんでいる」だの、「敵を知りたい」だの、ネイサンからすれば、

……で、結局本音はどこやねん、という状態がしばらく続くのよね。

だからネイサンの中には、この異国の民の笑顔の裏には、何か隠された思いがあるんじゃないか、そんな疑いも残っていたと思うの。

でも、少しずつ気づき始めるみたい。

この里の人たちは、誰かに「ああしろ」「こうしろ」と言う前に、それぞれが、自分自身と向き合うことに一生懸命だということに。

自分を律し、その道で己を磨こうとする者には、手助けを惜しまない。

そんな姿勢が、里のあちこちにあったみたいね。

当然だけど、ネイサンはこの暮らしが気に入ったようだった。

そして周囲の人たちも、そんなネイサンに、少しずつ心を開いていった。

刀の稽古も同じ。それに信忠、孫二郎、飛源、そしてタカとの暮らしもそう。

彼らとの日常が、いつの間にか、ネイサンの毎日になりつつあったのよね。

でもね、タカにとってネイサンは、自分の夫を殺した男。

一緒に暮らすには、まだまだ心が追いつかなかったみたい。

その胸の内を、勝元に訴えたこともあったの。

でも勝元がこぼした言葉は、「わしにも、なぜ彼がここにいるのかわからん」

……そんなものだったのよ。

えええ、って話なんだけど。

でも、それが勝元の本音だったのよね。

勝元は、何か大きな大義を掲げて生きるというより、目の前に現れたことに、ただただ真摯に向き合う。

そういう生き方をしていた人だったんだと思うの。

敵と戦うのは、天皇への忠義のため。

そこにつながる行動については、勝元の中では、理由がはっきりしていた。

でも、ネイサンがそこにいる意味と、天皇への忠義。

その二つの結びつきは、その時点では、まだ勝元自身にも見えていなかったんじゃないかしら。

ネイサンは、里の暮らしに溶け込み始めてはいたけれど、後半で描かれるように、勝元の隣で馬を走らせる存在に、まだなっていたわけじゃなかったものね。

それでもネイサンは、故郷では一度も感じたことのない、「神聖なもの」を、この土地で感じ始めていたみたいなの。

それが何なのか、自分には永遠に理解できないだろう、と彼自身は言っていたけれど、ネイサンがそこに見ていたのは、人々の笑顔であり、これまで味わったことのない、安らぎの時間だったのよね。

彼は、その時間そのものを、「神聖」だと感じていたんだと思うの。

そんな穏やかな日常を脅かす出来事が起きる。

大村が送り込んだ刺客たちよね。

静かな時間を奪われたこの出来事は、もちろん勝元たちにとって、歓迎できるものではなかった。

でも、この一件によって、ネイサンは初めて、勝元のために剣を取る。

ここで、ネイサンの立ち位置が、誰の目にもはっきりしたんじゃないかな。

それ以来、ネイサンは、勝元の隣を歩く存在になった。

勝元はもともと、ネイサンと言葉を交わすのが好きだったのよね。

いや、ネイサンに限らず、言葉を交わすことで、心と心がつながっていくのを感じることを、楽しむ人だったのかもしれないわ。

ネイサンにとって、まだ謎だらけだった勝元たちの存在は、ここから一気に、理解へと近づいていくことになる。

そんな中で、勝元が、こんなことを言うの。

「うなされているそうだな」

ネイサンは、「兵士にとっては、当たり前のことだ」と返すんだけど、勝元はこう言うのよ。

「恥を知っている者にとっては、な」

ネイサンにとっての「恥」とは、何だったのかしら。

上官に逆らうこともできず、命令されるがままに、虐殺に手を染めてしまったことかもしれないわね。

勝元は、ネイサンが抱えているものを、わかっているようだった。

自分も、同じものを抱えていると。

そんな時、勝元には、さまよう心を呼び戻すための、ある言葉があったみたい。

それが、彼の言う武士道。

この世に存在するものすべて、吐息に至るまで、命が宿っている。

それを思い出すことこそが、武士道だと。

正直、ママには到底理解しきれない話。

でも、ネイサンは、どうやら理解したみたいなのよね。

おそらく、その理解こそが、この先、二人が同じ運命を共有していくことにつながっていくんだと思う。

彼らの絆がどんなものだったのか。

ここを理解せずに語るのは、やっぱり難しそう。

相関③|勝本はなぜ信忠を抱え上げたのか

勝元は、元老院との対決姿勢を、天皇の前に出ても決して崩さなかったのよね。

廃刀令に背き、あえて刀を帯びたまま元老院へ赴き、この刀を差し出すべきか否か、その判断を天皇に委ねたの。

勝元にとって、刀はただの武器じゃない。

命そのものだったのよ。

だから、もし天皇が「差し出せ」と言ったなら、その命を差し出すことすら、ためらわなかったと思うの。

でも、天皇は言葉を発することができなかった。

結果として、勝元に命じたのは元老院だった。

天皇の言葉ではなく、元老院の命令として刀を差し出せと言われた。

それでは、勝元は刀を差し出すわけにはいかなかったのよね。

その結果、勝元は幽閉されることになる。

けれど、ほどなくして味方の救出が入るの。

そして、その中に、息子の信忠がいたの。

信忠は弓矢を手に奮闘するんだけど、やがて銃弾を受け、膝から崩れ落ちてしまうの。

勝元はすぐに駆け寄るけれど、その命が長くはないことを、ひと目で悟ってしまったのね。

敵はすぐ背後まで迫っている。

そんな極限の状況で、勝元は、意識ももうろうとする信忠を抱え上げ、その場に立たせたの。

最初は、その異様な光景に、ママも目を疑ったわ。

でも、その後の信忠の行動を見て、ああ、そういうことだったのかしらって、胸に落ちたの。

信忠には、もはや自ら立ち上がり、敵に向かう力は残っていなかった。

だから勝元は、信忠を「戦える形」にしてあげたんだと思うの。

命の灯が消えかかる中で交わされた言葉が、ママにはよく聞き取れなかった。

字幕も出ないものだから、念のため英語字幕で確認してみたの。

信忠は言うの。

“Father, let me stay.”

(父上、ここにとどまらせてください)

“It is my time.”

(もう長くはなさそうです)

それに対して勝元は、

“We must go.”

(我らはいかねばならぬ)

そして勝元は、信忠をその場に立たせたの。

言葉が聞き取れなかった時は、勝元が自分の「名誉」にこだわるあまり、息子にも武士としての生き様を全うさせようとしたのかしら、なんて思ったんだけど…

でも、そうじゃなかった。

それを望んだのは、息子の信忠だったのね。

父は、その願いを聞き届け、涙をこらえながら、信忠をその場に残し、去っていった。

そしてね、この一部始終を、ネイサンは見ていたのよ。

それが、どれほど深く彼の心に刻まれたか。

その後のネイサンの行動を見れば、もう明らかよね。

勝元は、息子を失うという耐えがたい悲しみを抱えながら、それでも前へ進まなければならなかった。

十分に武装された敵対軍に対し、自軍はわずか五百人ほど。

勝元の胸の中では、敗北の予感が、何度も何度もよぎっていたんじゃないかしら。

そんな勝元に、ネイサンは言うの。

「自分の定めがわかるまで、やれることをやるしかない」

この言葉がね、このあとすべてをつないでいく言葉になるのよね。

相関④|勝元の定めは、どこへ託されたのか

勝元にとって、自分の定めとは、いったい何だったのかしら。

時代のはざまで生きる当の本人には、それがはっきりと見えていたわけではなかったのかもしれないわよね。

古きものと新しきもの、そのどちらにも完全には属せないまま、翻弄されていく者がいるの。

勝元も、まさにその一人だったと思うのよ。

それでも勝元は、ただ流されることをよしとはしなかったのよね。

この時代の狭間に立たされた者たちのために、何か一つでも光を残さなければならない。

そんな思いが、彼を動かしていたように、ママには感じられたの。

その光は、最後、天皇の心の中で輝いたんじゃないかしら

それは制度を変えた光でも、政治を動かした光でもなかった。

でも、「この国は何を失い、何を守ろうとしたのか」を問い続ける光だったと思うの。

帝国軍は元老院主導で組織され、実務も方針も彼らが握っていた。

それでも表向きは、天皇に仕える軍として描かれていたのよね。

一方で天皇自身は、勝元の言葉や生き方に、心を揺さぶられていたように感じたわ。

両者は同じ天皇という存在を軸にしながら、まったく違うものを守ろうとしていた。

帝国軍が守ろうとしたのは国家のかたち。

勝元が守ろうとしたのは、その国が持つべき精神だったんじゃないかしら。

だけど、新型機関銃の前に、勝元は倒れてしまうの。

その表情からは、かつて息子・信忠が命を落としたあの瞬間と、重なるものが浮かび上がってきた。

ネイサンもまた銃に倒れ、深い傷を負いながら、それでも必死に勝元のもとへたどり着くの。

そこで勝元は、ネイサンに頼むの。

自分の刀で、終わらせてほしい、と。

それが勝元にとっての名誉だったのよね。

ネイサンは、かつて勝元が信忠を抱き起こした時と、まったく同じように勝元を抱え上げるの。

あの時の親子の姿を、あのやり取りを、ネイサンが見ていなければ、この選択はできなかったんじゃないかしら。

勝元は、自分の定めを自ら見ることなく、この世を去った。

でも、その続きを、ネイサンが見届けているのよね。

勝元を取り囲んでいた敵兵たちは、誰一人として剣を振り下ろさない。

皆が、勝元の尊厳の前に膝をつき、こうべを垂れ、敬意を示したの。

その瞬間、勝元が率いた旧き時代の体制と、帝国軍に象徴される新しい時代は、対立ではなく、ひとつの場所で交わったように感じた。

そこへ人々を導くことこそが、勝元に与えられていた定めだったんじゃないかしら。

ママは、そう思うの。

その象徴として、勝元の刀が天皇のもとへ届けられる。

その刀は、祖先が民を守るため、九百年にわたり受け継いできたものなのよ。

古きものと新しきものの狭間を見続け、荒波を越えてきた刀。

勝元は、その思いを守り抜き、命をもって次の時代へとつないだの。

勝元の刀が天皇のもとに収められたあの瞬間、民衆のための時代の幕開けに、確かに光が灯ったんだと、ママには、そう感じられたの。

まとめ|

勝元は、最初から答えを持っていたわけじゃなかった。

なぜネイサンを生かしたのか。なぜ里に置いたのか。なぜ信忠を抱え上げたのか。そして、自分の定めがどこにあるのか。

そのどれもを、勝元自身がはっきりと言葉にできていたようには見えないの。

それでも勝元は、目の前に現れた出来事から逃げず、その都度「やれることをやる」選択を重ねていった。

それが、彼の生き方だったんじゃないかしら。

ネイサンも同じ。彼は答えを求めて日本に来たわけじゃない。心が壊れかけたまま、ただ生き延びてきただけの男だった。

でも、里での暮らしの中で、信忠の死と向き合い、勝元の生き様を見届け、ネイサンは少しずつ「何を大切にする人間なのか」を思い出していく。

勝元は、自分の定めを自分で見ることはできなかった。けれど、その続きを、ネイサンが見た。

そして、天皇もまた、その光を受け取った。

古きものと新しきもの。どちらかを切り捨てるということではなく、その狭間で、何を守り、何を託すのか。

『ラストサムライ』が描いたのは、その問いそのものだったように、ママには思えるの。

だからあの言葉が、最後まで残るのよね。

「自分の定めがわかるまで、やれることをやるしかない」

それは、勝元の言葉であり、ネイサンの言葉であり、そして、時代のはざまで生きるものすべてに投げかけられている言葉なのかもしれないわね。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント