戦時中にタイムスリップした少女と、特攻隊の青年の出会い──それだけ聞くと切ないラブストーリーに思えるけれど、この映画の魅力はそれだけじゃないんです。家族との葛藤、過去との対話、命の意味と未来への誓い。終戦間際の日本を舞台に描かれるのは、ひとりの少女・百合の心の変化と、本当の強さを見つけるまでの物語。この記事では、そんな百合と彰の関係を軸に、登場人物たちのつながりや物語の流れを相関図と一緒に整理してみました!

相関図①|反抗と苛立ちのはじまり

物語は主人公・加納百合の苛立ちから始まった。現代に生きる女子高校生である百合は、学校でも家庭でもストレスをためこみ、母親との関係もうまくいっていなかった。

とくに序盤の母とのやりとりは、ママ世代からすると結構ショックを受けるようなやりとりが並んでいたわ。魚屋で働いている母親の体染みついたにおい。保護者会で遅れてやってきた母が百合の隣に来るなり「魚くさい」って。その匂いをからかうクラスメートの発言に、ブチ切れんばかりに態度に表したり。

家に戻ると、言葉を荒らげて「お父さん失格じゃん」と言い放ったりする場面があるの。こういうセリフ、聞いてて胸がズキンとしたわ。

百合の父親はすでに他界しており、その後、家族を支えるために黙々と働いてきた母親に向かって、こうした言葉が飛び出してしまうというのは、そこに至る背景差し引いても、お母さんの世代にとっては胸を締め付けられるような思い。

もちろん、百合が単に“悪い子”なわけじゃないの。むしろその逆で、雨の日に洗濯物を取り込むような“気がまわる”ところのある優しい子だったのかもしれない。

でもその心の奥には、父親を失った喪失感や、周囲からの無神経な言葉、学校での立ち位置、母とのギクシャクとした関係など、さまざまな環境的ストレスが積み重なっていて、百合自身もそれに気づかないまま、世界を“自分を脅かすもの”として見る視点になっていたようにも思えるの。

だからこそ、自分の中にあるわだかまりが、母や周囲の人への“言葉”となってあふれ出ていたのかもしれないわ。そんな状態で、制服のまま家を飛び出してしまう。

誰にも会いたくないという気持ちから裏山の防空壕に入って一夜を明かすんだけど、目覚めるとそこは、昭和20年6月10日、つまり1945年の終戦直前の世界だったの。百合は、スマホが使えないことや見慣れた風景が一切ないことに戸惑いながら、暑さと空腹に耐えられずに倒れてしまう。

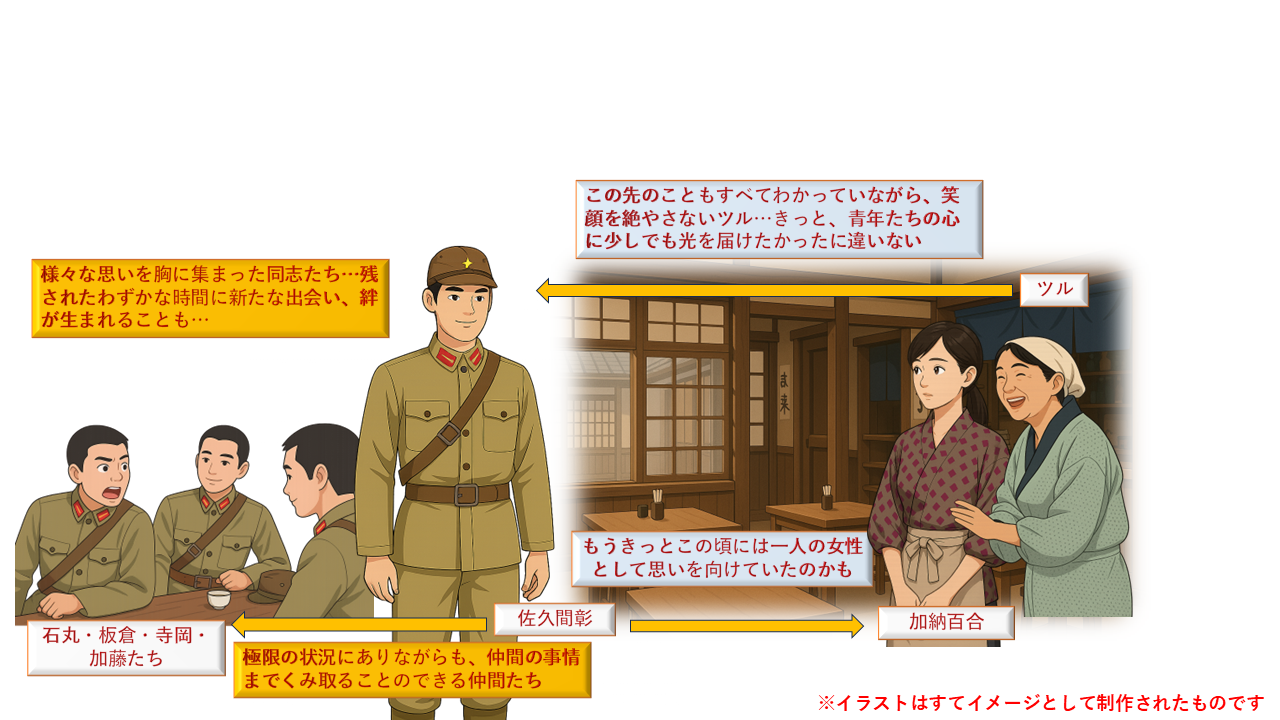

そのとき彼女を助けてくれたのが、佐久間彰という青年だった。彰はとても礼儀正しく、現代の言葉や常識を知らない百合にも優しく接し、近くの食堂「鶴屋食堂」に連れて行き、女将のツルに紹介してくれる。ここで登場するツルは、戦時下の厳しい時代を生き抜いてきた女性で、無一文で身寄りもない百合に対しても「働きなさい」と言って住み込みで雇ってくれるの。

この時点で、百合を取り巻く人物関係は大きく変わり始めていたように思う。つまり、現代の母も、命削りながらというと少々大げさかもしれないけど、そんな思いで百合を育てていたのよね。その母の気持ちは戦時中の誰かを守ろうとする人たちにも通ずるものがあったかもしれない。

でも、違ったのは、周りの環境。百合から見えた現代の社会は、まるで、周りの人たちには何の苦労もなく、ただのほほんと生きている。そんな風に見えてしまう時代なのかもしれない。

でも、決してそうじゃないわよね。ある意味、以前より、周りの実体が見えにくくて、騙されやすい環境になっているのかもしれない。

それぞれが必死になってもがいている状況なんか、もしかしたら現代もさほど変わらないのかもしれない。ただ、それぞれの人からは、周りの状況がわかりにくくなっている。

タイムスリップは、そんな周りの人の状況を、ちゃんと理解するための目をもてるようにするための、仕組みだったのかもしれないわね。

鶴屋食堂での生活をスタートさせた百合は、もう一度防空壕に入ってみるなど、なんとか元居た場所に帰ろうととする姿勢も見せていた。でも、何も起こらない。ここはもう「しょうがない」と思うしかなかったでしょうね。

でも、次第に彰やツル、そして周囲の人々との関わりを通して、自分が置かれた状況そのものを“敵”を見つける場所ではなく、“つながるための場所”として受け入れようとしはじめていたようにも思えるの。

これは、単に時代が違うからとか、戦争が厳しいからということじゃなく、百合の中にある“見方”が変わりはじめたというサインだったのかもしれない。

あの反抗的だった百合の言動も、たしかにひどいと思う部分はあったけれど、環境と心がちょっと歪んでしまった“もともといい子”の変化のプロセスとして見ると、その苦しさも含めて、どこかリアルで切なかったわ。

おそらく映画がこのプロセスを丁寧に描いていたからこそ、後半の百合の変化が「感動」だけじゃなく、「自分にも起こるかもしれない」と思わせてくれる説得力につながっていたんじゃないかと思う。

相関図②|戦時の世界で出会った彰──命の重みを知る出会いの奇跡

鶴屋食堂での生活が始まって数日、百合の前に再び現れた佐久間彰は、仲間の特攻隊員たちと連れ立って訪れた。

彼は、あの炎天下で倒れた百合を助けてくれた青年で、昭和20年のこの時代を必死で生きている一人だった。彼の振る舞いには、節度と誠実さが滲んでいたように感じたわ。

言葉にしなくても相手を見て、何が必要かを察して、行動できる人。ママ世代から見れば、それだけでもう信頼できそうに見えたの。

そんな彰が仲間とともに笑顔で食堂を訪れるたび、百合は少しずつこの世界に馴染んでいったように思う。特攻隊の仲間たちも皆、ごく自然に“ひとりの女の子”として大切に接してくれていた。

それはきっと、戦争の中にあって、命を明日にも失うかもしれない日々を生きているからこそ、出会えた人への思いやりが、言葉の奥に宿っていたのかもしれないわ。

彰たちの優しさに包まれながら、百合は次第に“ここにいていい”と感じ始めていったかのようね。でもそれは、過去に戻ったことで幸せになったということではないと思うの。

むしろ、これまで“誰も自分の気持ちなんかわかってくれない”と思い込んでいた百合の目線が、少しずつ外へ向きはじめていった、そんな感覚だったのかもしれない。

百合は慣れない生活の中で何かを必死に掴もうとしていて、それをそっと支えてくれたのが彰だった。

彼が連れて行ってくれたのは、一面の百合の花が咲き誇る丘。まるで時代の喧騒から切り離されたかのような、静かであたたかい場所だった。

百合にとっては、それが“現実を逃れる”ための場所ではなく、“今の気持ち”を受けとめてもらえる場所になっていったように見えたの。

こうした時間の中で、百合の態度も少しずつ変わっていく。心を閉ざしていたときには見せなかった柔らかい表情、まっすぐな言葉、誰かのために動こうとする気持ちが、彼女の中に芽生え始めていた。

ある日、空腹のあまり野菜を盗もうとした戦災孤児の子どもが、建物の影にうずくまっているのを見かけた。

百合はその子に野菜を渡し、「日本は負けてしまうの」と言ってしまう。その言葉は、現代の視点から見れば自然に出てきたものかもしれない。

でも、それはこの時代に生きる人々にとっては“許されない”言葉でもあった。案の定、近くを通りかかった警官が百合を問い詰め、激高し、殴りかかってくる。

そこで百合をかばってくれたのが彰だった。自分の身を挺してまで百合を守ってくれたの。それでも心の中には、“こんな戦争が正しいわけがない”という思いは変わらない。それに、百合は、その後の日本の姿も知っている。さすがにそのことだけは、百合にとっても伝えようがなかったみたい。

自分が見てしまったこの世界の現実をどう扱えばいいのかわからない──そんな戸惑いと苦しさだったのかもしれないわ。現実をそのまま見たとき、人は時に言葉を失う。だけど、それでも何かを伝えたくなる。百合はその真っ只中にいたのだと思う。

そして、彰はそんな百合の言葉を黙って受けとめてくれていた。説教も否定もせずに、ただそばにいたの。それはまるで、「その思いを間違いだとは思わないよ」と言ってくれているかのようにも感じたの。

この受容こそが、百合にとっては“世界を信じ直すための時間”になったんじゃないかと思うの。出会ったばかりの相手にそこまで心を開くなんて…と思う人もいるかもしれないけれど、戦争という極限状態の中では、たった一度の本気の言葉が、生き方さえも変える力を持ってしまうことがあるのかもって感じた。

百合にとって、彰との時間はまさにそういうものだったのかもしれないわね。

相関③|君を失いたくない──願っても届かない現実と別れ

日々を共に過ごすうちに、百合は彰への思いを抑えきれなくなっていったんじゃないかと思うの。

初めは異なる時代の違和感や戸惑いがあったはずだけど、いつのまにか彰は“時代の向こう側”にいる人ではなく、“そばにいてほしい人”になっていたように感じたわ。

だけど、そんな百合の気持ちを打ち砕くように、ある日、彰たち特攻隊員に“出撃命令”が下される。ツルの食堂で皆に告げられたその知らせは、わかってはいたものの、胸が締めつけられるような空気を生み出していた。

百合はそれを受け入れられなかった。まさか本当に命を捨てにいくなんて。彰に何度も、何度も「行かないで」と訴える。

彼を説得しようと必死になるけど、彰はその言葉を優しく受けとめながらも、自分の進むべき道からは一歩も引こうとしなかった。

これは“使命感”とか“国のため”とか、そういう言葉では片付けられないような、もっと深いところにある“決意”のようなものだったのかもしれないわ。

でも、彰には、この先の日本がどのようになっていくかというのは、やはり見通せなかったの。だから、誰もが思ったかもしれないように、もしも負けることがあったなら、自分の大切にする人たちがひどい目に合ってしまう。そんなことだけは避けなければならない。その思いしかなかったように感じたわ。

彰にとって特攻という選択は、この時代に生きている限り、向き合わざるを得なかった現実だったのかもしれない。

でも百合は、それを知ったうえで、なお諦められなかった。たった一度の人生で出会えた人を、この手で引き留めたくなる。それは決して身勝手なことではないと思うの。

むしろその気持ちは、命の重みをまっすぐに受けとめようとしたからこそ生まれたものだったんじゃないかと感じたわ。

特攻の前夜、鶴屋食堂では隊員たちとお別れの時間が持たれる。ふざけあったり、笑顔を見せたりしながら、彼らはみんな、自分が翌日にはこの世にいないかもしれないという事実を、どこかに受け入れていたようと必死にもがいたのかもしれない。

この姿、悲しすぎて、とても心の中を表現することはできない。

百合は最後に残った彰にすがりつき、「行かないで」と涙をこぼす。彰は何も言わずに、ただその肩をを抱きしめる。その抱擁は、言葉以上に多くのものを伝えていたのかもしれないわ。

もちろん、ここで「好きだ」とか「忘れないで」とか、そういう言葉が出せる状況ではない。でも、心の中でつながりを感じていた二人だから、なんとかその思い口にしたかったのかな。

百合が選んだ言葉は「ダメな妹でごめんね」だったの。そして、ふたりは「ありがとう」の言葉だけ交わして。。。

翌日、出撃の時。飛行場には整列した隊員たちと、見送りの人々。百合は見送りにはいかないつもりだった。

でも、百合は彰が自分宛てに残した手紙を見つけ、飛行場に走り込み、彰の姿を見つけ名前を叫ぶ。彰は乗り込んだ飛行機から、百合の姿をみつけ、穏やかな笑みをみせる。胸元には一輪の百合。

百合は地面に倒れこみ、意識を失う。それはまるで、心が限界を迎えたかのように見えたわ。でもその瞬間、百合の中で何かが終わって、そして始まったのかもしれない。

彼を止めることはできなかった。未来を変えることも、命の選択を覆すこともできなかった。でも、出会えたことが無駄ではなかったと思えるほどに、百合の中に残った“何か”があったように見えたわ。

どんなに想っても、どうにもならないことがある。でも、それでも人と人が出会うことには、ちゃんと意味があったんじゃないかと思わせてくれる別れだった。

相関④|過ぎし時代の心が時を超えて救った心

百合が地面に倒れこみ、気を失ったその次の瞬間、彼女は元の世界に戻っていた。現代の自宅、いつもの部屋。昭和の戦火の中で過ごしたはずの日々は、こちらの時間ではほんの一晩の出来事だったみたい。

でも、百合の中で過ぎた“あの時間”は、単なる夢や幻だったとは言えないような重さを持っていた。家に帰ると、母が出迎え、百合を抱きしめてくれる。その瞬間の百合の表情には、少し前には見られなかった穏やかさがにじんでいたわ。

以前なら反発していたような言葉にも耳を傾け、母のぬくもりをそのまま受けとめる姿に、ママも思わず涙がこぼれたの。百合の“態度が変わった”というより、“見え方が変わった”という方がしっくりくるかもしれない。

あの体験の中で百合は、人の言葉や行動の奥にあるものを感じ取る視点を得たように見えたの。状況は何も変わっていない。家も学校も、母も先生もそのまま。

でも、百合自身の“心の位置”が変わっていた。それは、何かを学んだから変わったというより、自分が“本当はどうありたかったのか”を思い出したからじゃないかと感じたわ。

やがて学校では社会科見学があり、「特攻資料館」を訪れることになる。展示室には、かつて出会った特攻隊の仲間たちの顔写真や手紙が並んでいて、百合は思わず息をのむ。

あの時間を共有したみんなが、そこに“歴史”として存在していた。夢なんかじゃなかったと、心の奥に何かが突き刺さるような感覚だったのかもしれない。

彰の残した手紙。その中には「百合へ」と宛名が書かれていて、彼の最後の思いが綴られていた。「君のことを愛していた」と語る言葉。

それを読みながら、百合は声をあげて泣き出す。展示室の中で、人目もはばからず涙を流す百合に、同級生たちは驚く。

その涙は、単なる別れの悲しみではなかったと思うの。彼が命を懸けて伝えようとしたものが、今、時間を超えて胸に届いた──そんな感覚だったんじゃないかと感じたわ。

場所が変わったとか、人生がリセットされたとか、そういう意味じゃないと思う。百合の“内側の世界”が変わった、そう感じたんじゃないかしら。彰や仲間たちが守ろうとしたこの未来に、自分はどう生きていくのか。

その問いが、ようやく自分の言葉で見えてきた瞬間だったのかもしれない。だからこそ、百合はこう誓う。「あなたたちが命を懸けて守った未来を、私は精一杯生きます」と。

その言葉は、自分自身の中で“受けとる準備”が整ったからこそ、自然に出てきた言葉だったように感じたの。この映画が描いていたのは、ただ過去を振り返る物語ではなかった。

むしろ、過去という“鏡”を通して、自分が今どんなふうに世界を見ているのか、どんなふうに生きていきたいと思っているのか──そこに向き合うための時間だったように思うの。

百合は、自分を苦しめていたものに“勝った”わけじゃない。でも、それを敵ではなく“自分に向き合うためのきっかけ”として受けとめられるようになったこと。それが、彼女がこの物語の最後に得た一番の変化だったんじゃないかと思うのよ。

今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

コメント